Дунькин сундук

В народе ему давно дали имя – «Дунькин сундук» (в дальнейшем для краткости назовѐм его ДС). Про камень этот придумано много всяких легенд.

Фото 1. «Дунькин сундук»

Легенда о появлении имени этого камня гласит, что жили в демидовском заводе горщик Самсон и девица – Дунька. Самсон любил Дуньку, но она решила выйти замуж за другого парня. Самсон же был человеком добрым и участливым. Собрал он приданое для Дуняши – камни самоцветные, сложил в сундук и отдал ей. Но прознал об этом приказчик демидовский и похитил Дуньку вместе с сундуком, полным сокровищ. Узнав об этом, Самсон со-товарищи нашѐл заимку, где сундук воры скрыли, и расправился с злодеями. А на месте сгоревшей заимки, говорят, поставил Самсон каменный «сундук» вместо отнятого у барских людей кованого сундука с самоцветами дуняшиными. Легенда сообщает, что погиб позднее Самсон в бою с господскими людьми и казаками. А Дуняша, говорят, скрылась и так обрела свободу.

Это одна легенда о появлении в лесу около дороги г.Кыштым – с.Кузнецкое большого каменного блока. Есть и ещѐ как минимум пара столь же сказочных объяснений такого чуда. Первая версия такова: будто бы везли этот блок с какой-то (!) каменоломни на юг, в село Губернское, дабы использовать его в качестве подалтарного камня в строящемся храме Тихвинской иконы Божьей матери. Но в какой-то момент камень упал с саней (!). Поднять и снова загрузить на сани его не смогли и бросили. Народ разошѐлся по домам. Вторая версия: якобы везли этот блок с неведомой каменоломни (!) ровно в обратную сторону – на север, в г. Кыштым, дабы установить в качестве основания для какого-то оборудования на одном из демидовских железоделательных заводов. Как будто ближе камней не было. Но камень упал с саней (снова эти сани!). Поднять и вновь загрузить на сани его не смогли и бросили. Народ разошѐлся по домам.

Есть также версия, что было это в 1861г. Работники, узнав, что царским манифестом крепостное право отменено и всем воля вышла, сбросили блок, который они с такими трудами везли на завод, и разбежались. Но это нюансы, никак не отменяющие всех странностей и нестыковок в истории появления ДС.

Уже одно то, что обе версии противоречат друг другу в вопросах куда же и для каких целей везли данный блок, наводит на мысль, что истории эти придуманы и на самом деле всѐ было как-то иначе. Подумалось мне, что стоит разобраться с этим поподробнее.

Начнѐм с анализа параметров ДС. Размеры блока таковы: 1,1м*1,1м*3,6 м. Объѐм блока, таким образом, составляет 4,356 м3. При плотности гранита около 2,7 т/м3 его вес составляет 11,761т. Т.е. около 12 т. Достаточно впечатляющий образец продукции некой загадочной каменоломни или карьера. Кстати, уже при первых попытках разобраться в легендах, описывающих происхождение данного объекта, становится понятно, что полностью отсутствует начало всей истории. Нет понимания, каков был источник появления ДС. Где находилась та мифическая каменоломня, на которой он был добыт? Одна версия утверждает, что блок везли в село Губернское. А значит с севера на юг. Другая версия говорит, что камень везли в абсолютно обратном направлении – в Кыштым. То есть с юга на север. История же про Самсона и Дуню вообще не сообщает откуда Самсон взял этот блок. Ну и конечно же никак не объясняет как он тащил почти двенадцатитонный блок с места его добычи. Очевидно, что история про Самсона и Дуняшу – сказка. Итак, первые выводы: нет никакой реальной информации о возможном месте добычи ДС, технологиях его изготовления и применяемом при этом оборудовании, грузоподъѐмных устройствах, позволявших поднимать и перемещать грузы массой в 12 т.

Следующее, на что обращаем внимание, это так настойчиво предлагаемые легендами сани. Почему не телега? Вероятно потому, что грузоподъѐмность телеги составляет порядка 550 – 750 кг. Для перемещения на телегах груза массой 12 т (даже самыми крепкими телегами) потребовалось бы 16 телег. Но вот беда, груз у нас монолитный. Значит понадобилась бы некая «сверхтелега». Иначе говоря, специальная платформа с осями диаметром в несколько десятков сантиметров. Если точнее, то при нагрузке на ось около 6 т (без учѐта веса самой «сверхтелеги») и пролѐте между колѐсами 1,5 м, диаметр оси должен составлять около 0,3 м. По толщине это соответствует стволу сосны возрастом около 80 лет (по Выводцеву Н.В.). Прочностные характеристики и размеры колѐс такой телеги также должны быть феноменальными.

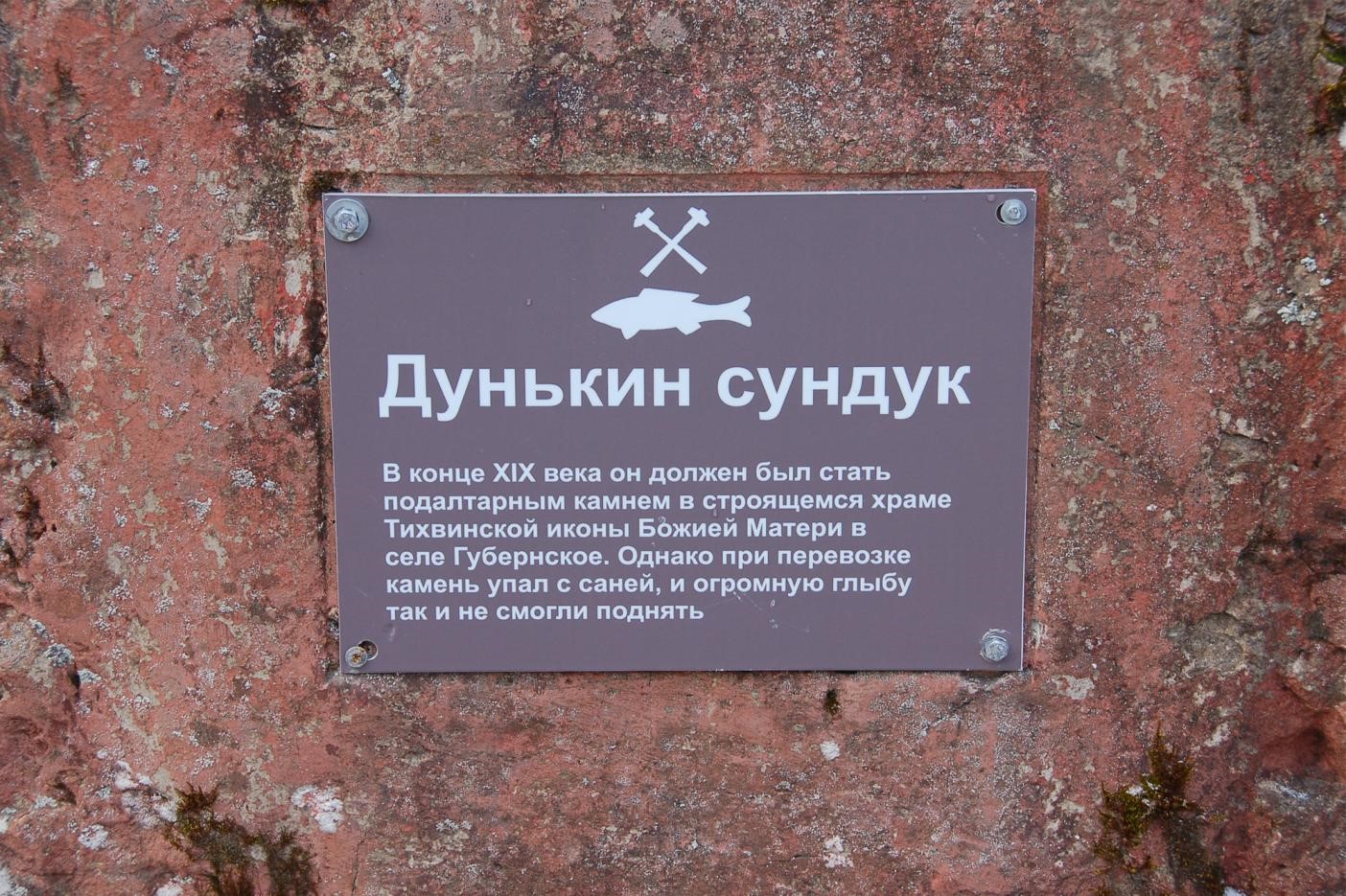

Можно конечно делать оси и обычные. Но тогда количество колѐс будет исчисляться несколькими десятками. В общем, получается какой-то фантасмагорический экипаж. Вероятно поэтому и была придумана версия про сани. Попробуем разобраться с санями. Сани – в отличие от телеги это устройство для перемещения груза волоком. Т.к. сила трения скольжения больше, чем сила трения качения, допустимая для коня масса перемещаемого санями груза будет меньше, чем в случае с телегой. Принято, что груз, перемещаемый волоком с помощью коня, должен составлять не более 1/5 от его веса. Кони конечно бывают разные. Обычно вес взрослого коня составляет 500 – 700 кг. Есть конечно кони – тяжеловозы. Это мощные тяжеловесные животные с массой до 1000 кг. Но в нашем случае, наверное, не стоит думать, что в крестьянских хозяйствах Урала или при заводе имелись такие лошади. Если ориентироваться на максимальный вес обычного коня (около 700 кг), получается, что допустимая нагрузка на одного коня составляет около 140 кг. При массе блока около 12 т и массе особых сверхпрочных саней ещѐ около 1 т (всего получается 13т) для перемещения ДС понадобится: 13000 кг/140 кг = 93 коня. Вот это поезд!!! Честно говоря, я потрясѐн! Сколько я ни искал информацию о максимально возможном количестве коней, используемых в рамках одной упряжки, я не нашѐл информации о более, чем десятке коней! Десять коней в реальности и девяносто три коня в официальной версии – при всѐм желании никак не стыкующиеся явления. Итак, версия с санями – дезинформация. В принципе на этом можно было бы вынести приговор официальным версиям появления ДС на месте, где он находится сегодня. Почему я стал называть легенды «официальными версиями»? Да потому, что на боковой грани ДС некто намазал цемент на небольшой участок и прикрепил металлическую табличку, «на голубом глазу» сообщающую об одной из версий во всеуслышание, априори предлагая верить написанному.

Фото 2. Табличка на боку блока.

Естественно возникают вопросы: кто и с какой целью старается ввести людей в заблуждение относительно истории появления в лесах Урала подобного объекта? Судя по информации, опубликованной в интернете, это было сделано по инициативе некоего «Союза посѐлков» (организован в ноябре 2019г.) при поддержке Кыштымского историко-революционного музея (источник: https://vk.com/wall-192453761_1690).

Кыштымский музей – в высшей степени достойная организация, известная своей важной положительной ролью в сохранении исторического наследия Кыштымского округа и участием в общественной жизни города Кыштыма. Что сподвигло сотрудников музея как-то участвовать в установке информационной таблички, несущей ложную информацию, не понятно. Возможно, конечно, просто никто не дал себе труда посчитать с цифрами в руках реалистичность изложенного на табличке сценария. Ошибка, так сказать. Роль «Союза посѐлков» также не совсем ясна. Возможно данный «Союз…» выступал, как инициатор и идейный вдохновитель. Но как бы там ни было, дело сделано, ложная информация опубликована прямо на артефакте и предлагается людям в качестве единственной версии его происхождения. Есть вопрос, почему из имеющихся выбрана именно эта версия. Интересно также, какую роль в данном случае играют символы, изображѐнные на табличке- скрещенные молоток и кирка, а также рыба. Вряд ли она обозначает сообщество рыбаков или ихтиологов. Не увязываются как-то ихтиологи с мегалитами в лесу.

Фото 3. Табличка, «правдиво» повествующая о происхождении «Дунькиного сундука».

Из всего изложенного стало понятно, что никто из людей никуда не вѐз данный мегалит в 19в. И конечно остались актуальными вопросы: где и по каким технологиям он был добыт? Какую обработку прошла его поверхность? Куда и на чѐм везли (если везли) этот мегалит и почему прекратилась его перевозка? На первый взгляд кажется, что все эти вопросы обречены остаться без ответа. Однако, оказалось, что это не совсем так.

Блок имеет весьма правильные пропорции. То есть это практически правильный прямоугольный параллелепипед с квадратными торцами и правильными прямоугольными боковыми, верхней и нижней гранями. Есть незначительные сбитые участки камня, но они малы и вряд ли были причиной отказа от дальнейшего использования такого крупного, я бы сказал красивого, блока (см. фото 4).

По всей поверхности блока видны следы операции вроде пикетажа (ряды почти параллельных бороздок) по удалению лишнего камня для предварительного выравнивания граней (см. фото 1, 2, 4). Это говорит о том, что при отделении блока от массива породы вероятнее всего его поверхность была весьма кривой, и для придания ему формы правильного параллелепипеда требовалась дополнительная обработка. Это логично, но не даѐт почти никакой новой информации. Подобная операция осуществлялась при использовании камня с древних времѐн до наших дней. После осмотра мегалита мы с товарищами приступили к осмотру местности вокруг ДС.

Фото 4. Отбитый угол блока.

Осмотр местности в радиусе нескольких десятков метров позволил увидеть следующее: Во-первых, недалеко, буквально в нескольких метрах от ДС, есть скальный выход, на котором ясно видно какой применялся метод разделки скалы для добычи каменных блоков. Скала, выступающая из-под земли в этом месте, разделена методом клиновой разделки. По линии разделения вырезался ряд углублений. Каждое углубление имеет форму плоской трапециевидной призмы. По форме и размеру эти углубления похожи на карманы. Затем в углубления вставлялись клинья, создавалось давление (не знаю с ударом или постепенно) и скала раскалывалась по заданной линии. Уверен, возникнет вопрос: с чего это я взял, что углубления не выдалбливались долотом или зубилом, а вырезались? И если вырезались, то каким инструментом? Всѐ просто. Мне уже доводилось неоднократно сталкиваться именно с такими следами добычи камня в древности. Чаще всего эрозия настолько сильно повреждала камень, что определить изначальный характер внутренних поверхностей «карманов» не представляется возможным. Любые следы обрабатывающего инструмента, которым были получены такие углубления, просто уничтожались эрозией. Это, кстати, говорит о том, что данным поверхностям не одно столетие. Учитывая, что мы имеем дело с гранитом, никак не меньше 4 – 6 веков.

Однако, в тех редких случаях, когда «карманы» располагались так, что в них не затекает вода, а значит ежегодные многократные циклы замерзания – оттаивания отсутствуют, поверхность гранита не испытывает столь мощного эрозионного воздействия и сохраняется значительно лучше. Стенки «карманов» в таких случаях ровные, гладкие, плоские без малейших следов операций долбления. Причѐм на всех изученных объектах добычи камня геометрия, пропорции и размеры таких углублений почти одинаковы. Точнее наблюдаются два – три типа «карманов», отличающихся лишь размерами. С небольшими отклонениями в ту или иную сторону в рамках одного размера, получающимися в результате незначительных изменений положения рабочей части инструмента при работе. И вот тут становится очевидным, что такое углубление могло получаться лишь при использовании мощного (гранит всѐ же надо резать!) механизированного инструмента.

Фото 5. Скала недалеко от ДС, разделѐнная через ряд трапециевидных углублений – «карманов».

Причѐм инструмент должен был быть стандартным, возможно отличающимся от другого такого же лишь типоразмером рабочей части. Как выглядел такой инструмент и кем использовался сегодня уже более-менее понятно. Но данная статья не об особенностях древних технологий добычи строительного камня. На фото 6 и 7 можно видеть, как выглядят описанные выше углубления-«карманы» на скале около ДС:

Фото 6. Трещина в скале, проходящая через два углубления для клиньев.

Фото 7. Трещина в скале, прошедшая через «карман» по диагонали.

Дальнейшие исследования местности к юго-западу, югу и юго-востоку от ДС показали наличие объектов, типичных для каменоломен и карьеров, на которых в древности занимались добычей камня для строительства. Это участки породы, от которых камень уже отделѐн, обломки несостоявшихся блоков и плит с трещинами, обломанными углами, расколовшиеся заготовки блоков и т.д. Примеры на фото ниже.

Фото 8. Обломки блока (масса около 0,8 - 1т) и плиты (использовались вероятно для межэтажных перекрытий).

Фото 9. Откос гранитного массива, от которого камень удалѐн.

Фото 10. Гранитный обломок, отпиленный от массива. Плоскость отпиливания – математически правильная плоскость.

На фото 10 можно видеть следы ещѐ одной технологии работы с камнем, применявшейся на этом участке в древности. Это пиление камня твердосплавным полотном. Подобные следы на других карьерах и каменоломнях выдают весьма серьѐзные технические возможности тех, кто применял подобные инструменты. Для примера: снос гранитной скалы мощностью в несколько метров пилой с толщиной полотна не более сантиметра – выдающееся достижение даже для людей 21 века. Собственно, мы вообще не пилим гранит на карьерах такими пилами. Только тросовыми. У нас нет столь прочных полотен столь малой толщины.

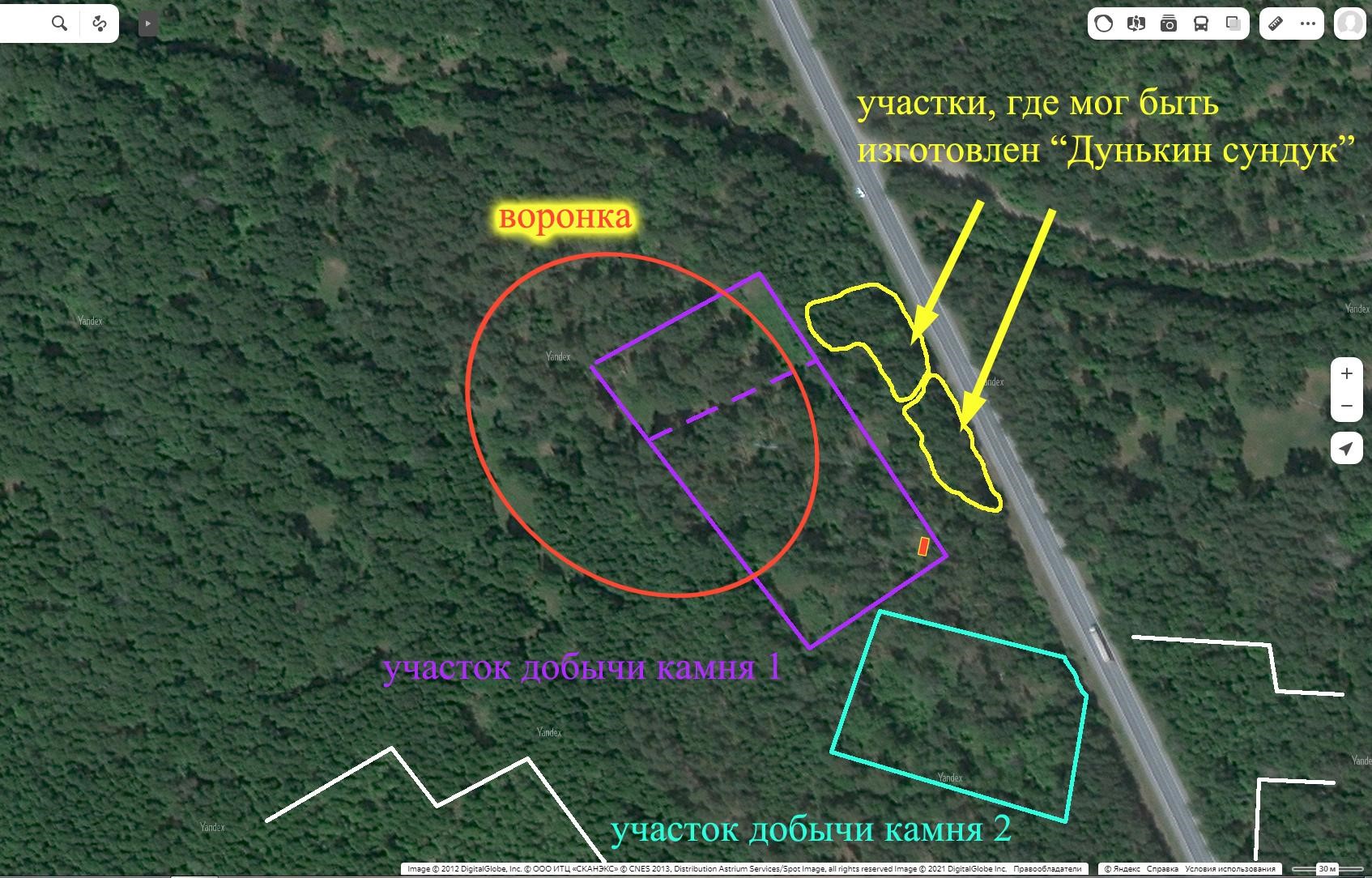

Изучение местности в северных направлениях от ДС показало следующее: вдоль дороги в лесу находятся участки, представляющие собой углубления в породе глубиной не менее метра (до скального основания под грунтом я не копал, поэтому точную глубину не знаю), шириной несколько метров (не менее 5 – 7 м) и протяжѐнностью в десятки метров. Судя по геометрии, это вполне могут быть участки добычи камня, на одном из которых была извлечена заготовка для «Дунькиного сундука». И, судя по объѐму взятого камня, далеко не одна! Снимок поперѐк такого участка на фото 11.

Фото 11. Углубление в скальном основании, откуда производилась выемка гранита.

Итак, самый беглый осмотр местности показал, что ДС находится на территории древней каменоломни. Судя по степени эрозии гранита на найденных заготовках и дефектных образцах, добыча камня производилась в весьма отдалѐнные времена. Как всегда в таких случаях более-менее хорошо сохранились лишь те обработанные участки камня, которые были защищены от факторов эрозии, в особенности от попадания на них воды. И этот факт говорит о том, что камень добывался здесь никак не менее нескольких веков назад. Но уж точно не в конце 19в., как нам предлагается верить. За чуть больше, чем сто лет гранитные поверхности, полученные методом высокоскоростного пиления (в тех случаях, когда камень пилился), ещѐ блестели бы в лучах Солнца почти первозданным блеском. Но эрозия столь глубока… И одним из важнейших выводов из проведѐнных наблюдений является вывод о том, что ДС наиболее вероятно ниоткуда никуда никто не вѐз. Ни на мегасанях, ни на сверхтелеге, ни в руках, как Самсон. ДС был добыт здесь же, буквально в двух шагах от места, где лежит и сейчас. Вопрос лишь, что остановило работу каменоломни и куда ушѐл весь кондиционный гранит в виде блоков и плит.

Ответ на второй вопрос – гранит ушѐл на строительство какого-то объекта неподалѐку. Как показывает практика, древние строители так лихо использовали гранит на Урале именно потому, что его здесь много. При необходимости построить здание или город они просто сносили ближайшую гору и использовали еѐ тело для своего строительства. Итак, построенный из гранита «Дунькиной каменоломни» (позволю себе назвать еѐ по имени оставшегося до нас мегалита) объект должен находиться относительно недалеко. Может быть прямо рядом. А может быть километрах в трѐх – пяти. Но вряд ли далее.

На момент исследования на местности мы не увидели в лесу вокруг никаких даже развалин гранитных сооружений. Может плохо искали. Однако, в нескольких десятках метров к северо- западу от ДС мы увидели небольшую горку (высотой около 10 м), к которой вплотную подступали участки добычи камня. Возможно это была часть гранитного массива, который и использовали на нужды каменоломни. Когда я подходил к этой горе снизу, я обратил внимание на тот факт, что весь гранит, из которого состояла гора, расколот. Всѐ тело горы пересечено трещинами, порой довольно большими. Все камни на месте, но перекошены, сдвинуты, трещиноваты. При этом видно, что сами камни вроде как на местах, впадины на одних камнях часто соответствуют выпуклостям на других соседних. Но такое впечатление, что каменную гору ударили, да так мощно, что она вся потрескалась!

Фото 12. Разбитая горка.

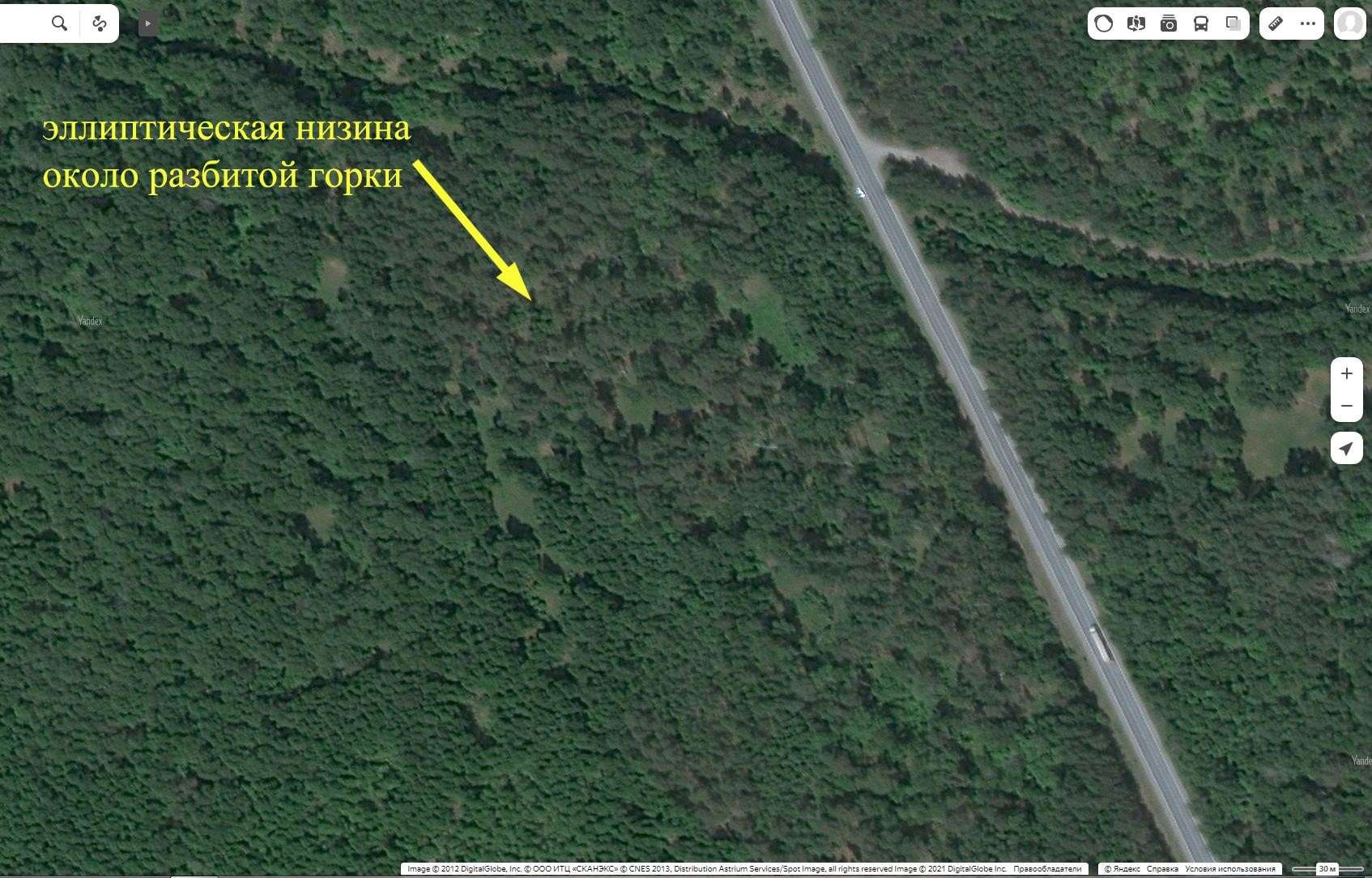

Подходя к горе по низине с запада, я окликнул моего товарища, стоявшего на вершине, обращая его внимание на то, что гора выглядит, как потрескавшийся монолит. Сергей ответил мне с вершины: «А ты посмотри вокруг, ты стоишь на болоте, в воронке!» Ему с горы было виднее. Я оглянулся и понял, что случилось с горой. Действительно, я находился на территории низменности, которая в недалѐком прошлом, судя по характеру растительности, была заболоченной. В последние несколько лет уровень поверхностных вод на Урале сильно понизился. Некоторые водоѐмы с открытой водой заболотились, а заболоченные низины высохли и стали проходимыми. Если рядом с горкой находится такая заболоченная низина с постепенно повышающимися краями, есть вероятность, что это действительно воронка от старого взрыва. Оставалось лишь проверить форму этой низины. Это можно сделать по спутниковым снимкам местности. Сегодня, в 21-м веке, это может быть не сложно.

Вернувшись домой, я включил компьютер и нисколько не удивился, когда увидел, что низина у западной стороны горки имеет правильную форму довольно «пузатого» эллипса.

Фото 13. Низина в форме эллипса у западной стороны разбитой горки.

Низины, болота, озѐра правильных круглых или эллиптических форм могут являться естественными формами рельефа, если это результаты существования под землѐй недалеко от поверхности карста. Земля над карстовыми провалами может проседать, образовывая таким образом озѐра или болота на поверхности. Другая возможная причина появления проседаний поверхностных слоѐв грунта правильных форм – процессы дегазации, сопровождающиеся «схлопыванием» газовых пузырей в верхних слоях земной коры. Однако, карст проявляется лишь в осадочных породах. Здесь же, на месте древней каменоломни и в районе треснувшей горы под грунтовым слоем лежат граниты! Прочнейшая порода, никогда не создающая карстовых структур. Не может быть правильное круглое или эллиптическое понижение скального основания результатом карстовых процессов. То же касается и процессов дегазации. Гранитное основание чрезвычайно прочно. Таким образом, остаѐтся лишь две версии происхождения эллиптической воронки. Точнее два варианта одной версии:

1) это воронка от удара метеорита;

2) это воронка от взрыва.

В любом случае, эта формация имеет ударно-взрывное происхождение.

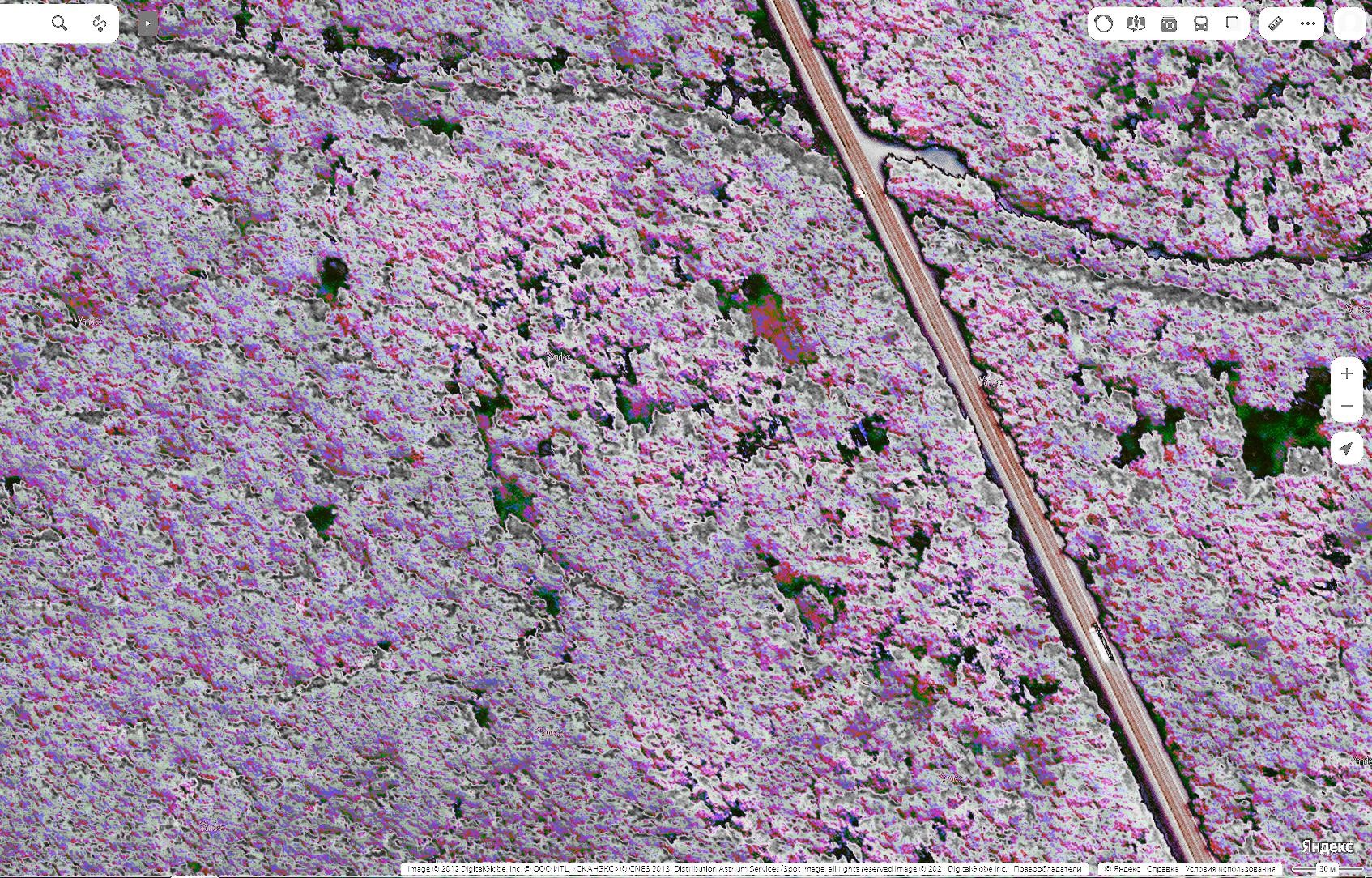

Увы, спутниковые снимки земной поверхности, находящиеся в открытом доступе, в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Тѐмные, неконтрастные, часто мутные и в малом разрешении. Иногда намеренно испорченные. И, увы, не только над режимными или секретными объектами. Поэтому приходится обрабатывать снимки интересующих мест, чтобы повысить контрастность и яркость изображения, выявить малозаметные детали, возникающие на участках с незначительными перепадами высот и сильно закрытые растительностью. Не всегда, но это помогает разглядеть некоторые скрытые особенности земной поверхности. Обработка спутниковых снимков местности вокруг ДС дала много пищи для размышлений. В этой статье стоит отметить лишь несколько главных моментов. Для этого ниже приведѐн ряд примеров такой обработки.

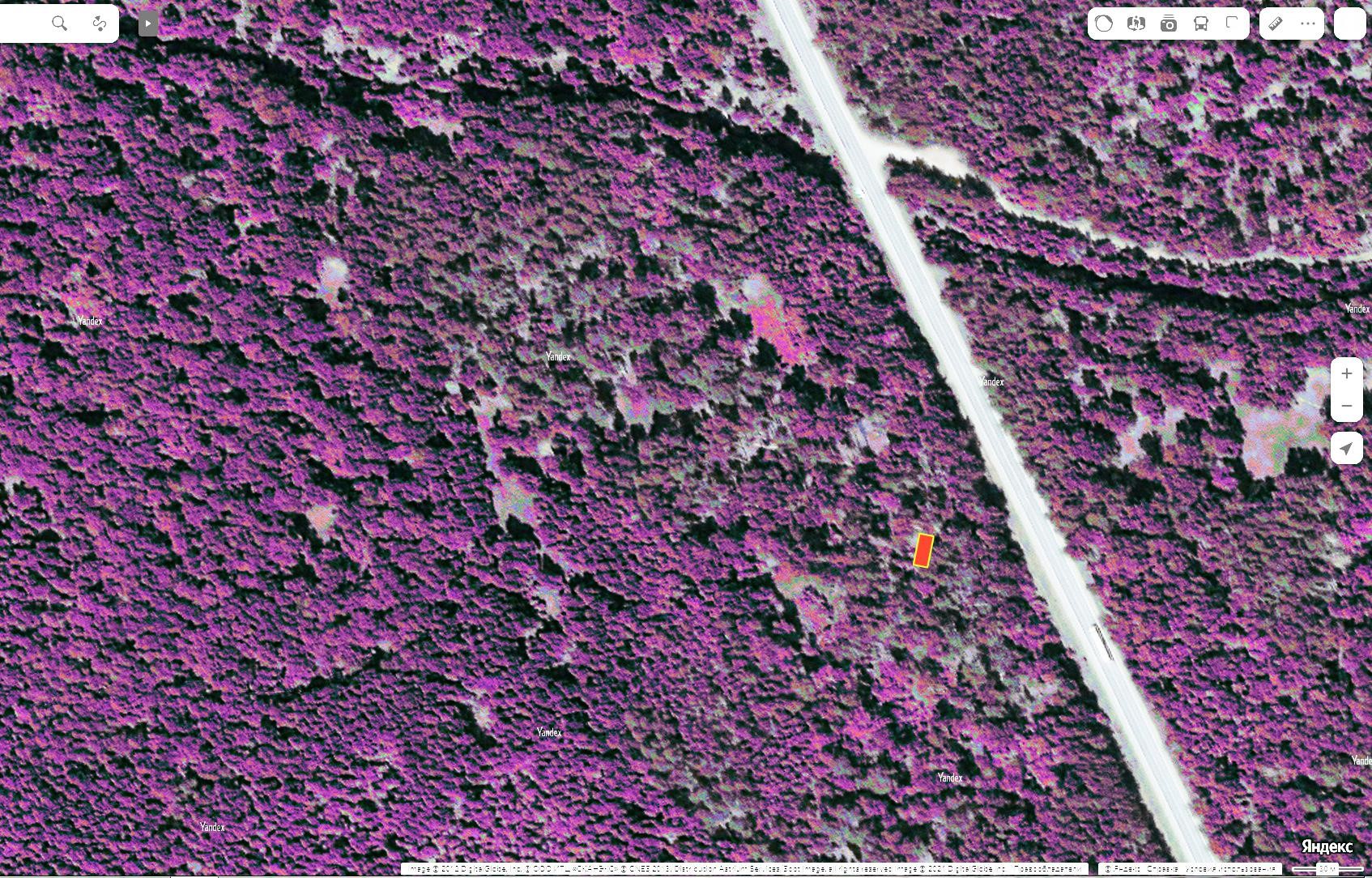

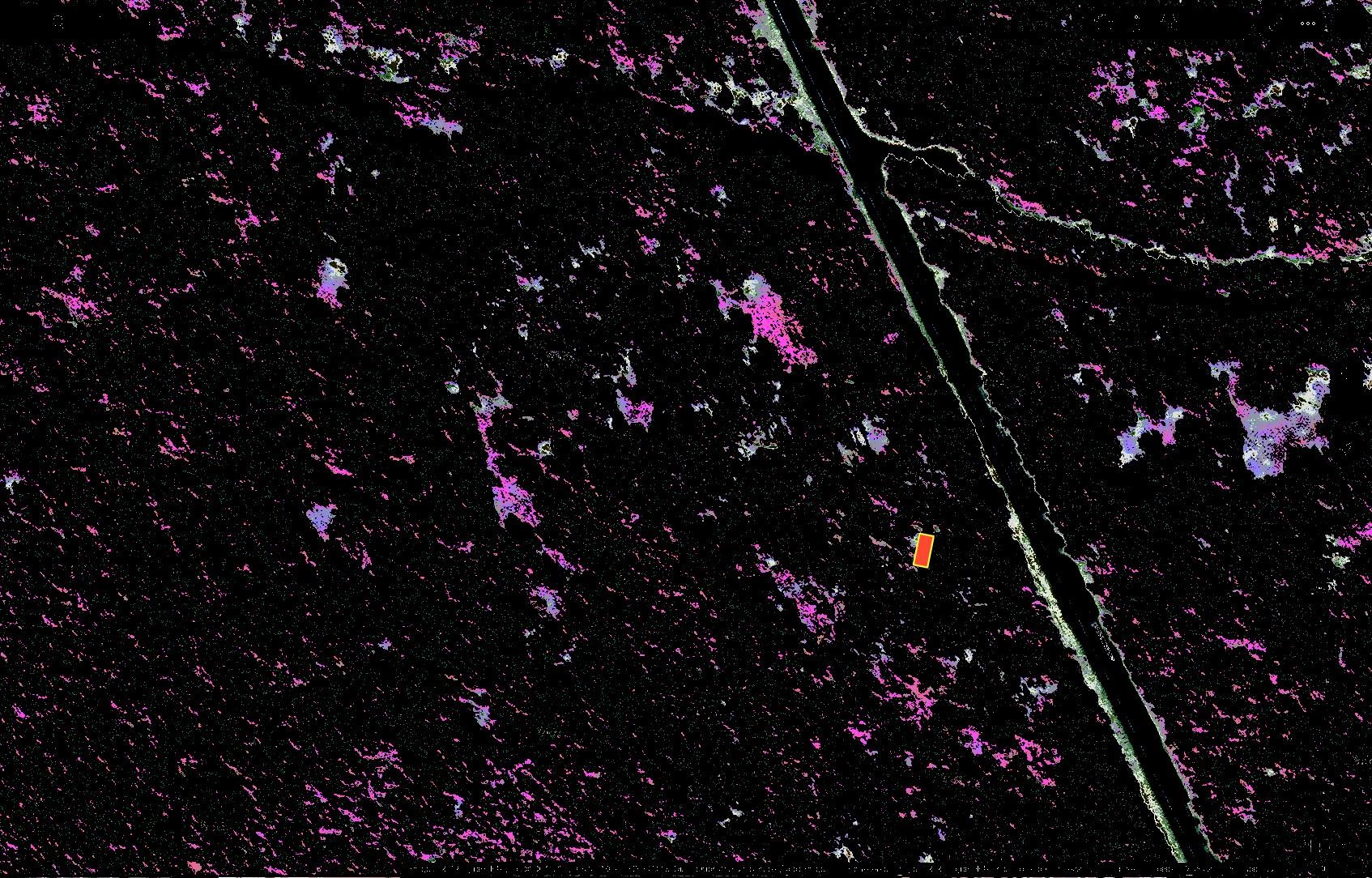

Фото 14. Эллиптическая воронка видна вполне отчѐтливо.

Воронки ударно-взрывного происхождения не всегда имеют правильную круглую форму. Нередко они приобретают форму эллипса в результате анизотропных свойств горных пород по прочности. Когда в каком-то направлении породы прочнее, чем в поперечном. Таким образом ударная волна сдвигает слои в одном направлении дальше, чем в другом. Поверхность воронки приобретает не сферическую, а вытянутую, эллипсоидную форму. На поверхности край такой воронки виден сверху, как эллипс.

Фото 15. «Дунькин сундук» отмечен красным прямоугольником.

Фото 16. «Дунькин сундук» отмечен красным прямоугольником.

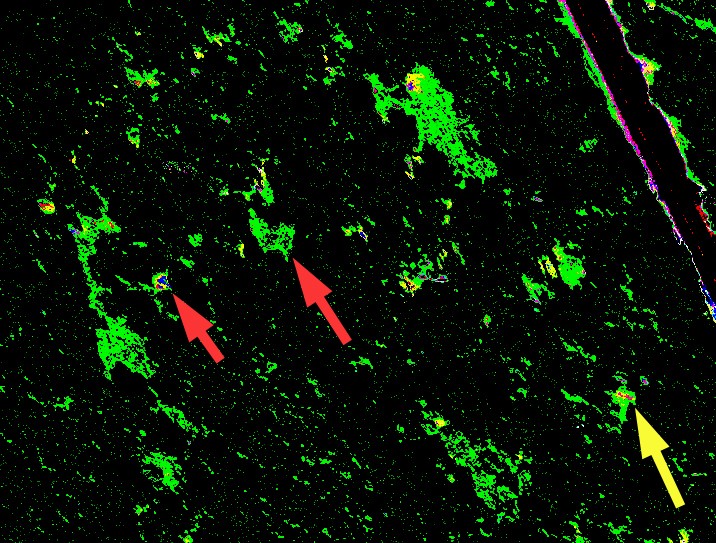

Если приблизить изображение достаточно близко, порой можно разглядеть весьма мелкие детали.

Фото 17. Места расположения некоторых объектов.

На фото 17 можно видеть некоторые объекты. Жѐлтая стрелка указывает на местоположение мегалитического блока «Дунькин сундук». Видно, что на снимке он выделился в тѐплых желтовато-красных тонах. В районе эпицентра воронки красная стрелка указывает на объект, имеющий квадратную форму. Левее другая красная стрелка также указывает на какой-то объект, тоже имеющий на снимке форму квадрата. И судя по цветовой гамме, в которой обозначился этот квадрат, объект этот каменный. Кто знает, может быть это остатки каких-то сооружений. В любом случае требуются дополнительные исследования на месте. В результате работы по анализу спутниковых снимков можно констатировать, что полностью подтвердилась версия о том, что мегалитический блок, который мы знаем, как «Дунькин сундук», лежит на месте, где и был добыт – в древней каменоломне. Скорее всего каменоломня прекратила свою работу в силу того, что в непосредственной близости и отчасти на еѐ территории произошѐл взрыв, вызвавший появление воронки (кратера), имеющего около 150 м в поперечнике. При поверхностном взрыве на прочных грунтах (в нашем случае это гранит) размер кратера соответствует мощности взрыва около 80 кт тнт. Четыре Хиросимы.

Не удивительно, что даже если рядом с каменоломней существовали какие-то сооружения из этого самого гранита, они не могли уцелеть. Общая схема объекта без лишних подробностей, показана ниже на фото 18.

Фото 18. Схема каменоломни.

Подводя итог всему исследованию, стихийно состоявшемуся благодаря посещению группой энтузиастов объекта, известного в народе, как «Дунькин сундук», можно констатировать, что данный мегалит, как и вся территория вокруг него на довольно значительном расстоянии, принадлежит к объектам древней высокоразвитой культуры, во множестве наблюдаемым не только на территории Челябинской области, но и шире – в России. Об этом говорит единство технологий, применявшихся для добычи каменных строительных блоков, из которых массово сооружались здания той цивилизации. Технологии эти фиксируются на всей территории севера Евразии, от Тихого до Атлантического океана.

Аналоги ДС существуют, и в некоторых случаях их можно наблюдать. Но это тема отдельной статьи. В очередной раз был подтвержден факт уничтожения этой великой культуры в результате нанесения сокрушительных, беспощадных ударов, следы которых также читаются повсеместно.

Стоит отметить, что имеет место некая деятельность по сокрытию подобной информации, проводимая различными структурами. Подробное рассмотрение этой темы выходит за рамки данной статьи. А пока будем довольствоваться тем, что мы сделали ещѐ один небольшой шаг к пониманию нашей настоящей истории.