Кыштым. Объекты древней высокоразвитой культуры.

Строительство заводов началось в 1755 г. Естественно, перед строительством этих объектов была проведена некоторая подготовительная работа.

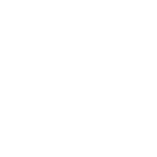

В 1754 г. Демидов Н.Н. купил кыштымские земли у башкир. 21 сентября 1755 г. Демидовым было получено разрешение бергколлегии на строительство заводов. На момент начала строительства была проведена разведка местности с изучением географии, ландшафта, поиском предполагавшихся месторождений железных руд на близлежащих землях. Результаты этой работы были отражены на чертеже, выполненном берг-гешвореном Афанасием Кичигиным в мае 1755г.:

Рис. 1. Чертѐж Афанасия Кичигина, май 1755г. Местность по руслу реки Кыштым, где предполагалосьстроительство чугунолитейного и железоделательного заводов.

В пояснениях к чертежу указывалось, что «между горами, где быть плотине по исподу (по низу) расстоянием 34 (сажени), а по верху ежели плотина будет поднята на 15 аршин (10,65м), то длиною оная будет 50 сажен (106,68м для «петровской» сажени). И разлив того пруда имеет быть весьма пристойной, и тою водою действительно две домны с пристойным числом молотов содержать будет можно и с излишеством. По построению того завода и действительному содержанию по близости того места вокруг, и вдали по выше писаным речкам прилегло красных, то есть сосновых, лесов довольно: между которыми находится отчасти и березник на уголь и дрова годный.

Также и на рудниках при ниже писаных литерах (на чертеже), в раскопанных копях по бокам и вглубь железных руд состоит довольно. И ежели оный построится, то рудами и лесами без оскудения в том каслинскому заводу имеет быть удовольствован».

Далее перечисляются четыре рудопроявления, находящиеся в 13 – 15 верстах от предполагаемого места завода, которые в будущем могли быть источниками железной руды для кыштымских заводов. О том, сколь велики разведанные запасы руды, ничего не пишется. Но скорее всего в середине 18в. при отсутствии мощной буровой техники и методов геодезической разведки серьѐзная работа по точному определению количества руды в месторождении была невозможна. Кроме того, даже сегодня нам известны в данном районе лишь проявления железных руд с довольно малым содержанием железа. В основном это т.н. «болотная руда», т.е. бурый железняк, лимониты. Это достаточно важный вопрос, т.к. очевидно, что закладывать сразу два завода по получению и переработке железа в одном месте можно было лишь при условии изобилия сырья. Очевидно, что, условно говоря, если сегодня мы работаем, а завтра сырьѐ для переплавки закончится, то послезавтра все эти заводы станут никому не нужными. Значит железа должно было быть очень много.

Получается, что даже не имея точного знания о мощности железорудных залежей, Демидов строит в одном месте сразу два завода, опираясь лишь на количество открытых рудопроявлений, да на интуицию и опыт рудознатцев. Возможно, конечно, но как-то несколько сомнительно. Однако, возможно, что имелся и ещѐ какой-то источник металла, не учтѐнный в официальных документах, либо заботливо вычищенный из них позднее. Такой источник, как показывает практика, вероятно был. И, хотя данная статья не об этом, думаю, далее станет понятно, что это мог быть за источник.

Итак, продолжим знакомство с территорией города Кыштым, возникшего вокруг заводов, построенных на реке Кыштым. При установке плотины по руслу реки Кыштым в том месте, где ставился Верхнекыштымский чугунолитейный завод, русло реки оказалось запружено и разлилось, создав т.н. Кыштымский пруд.

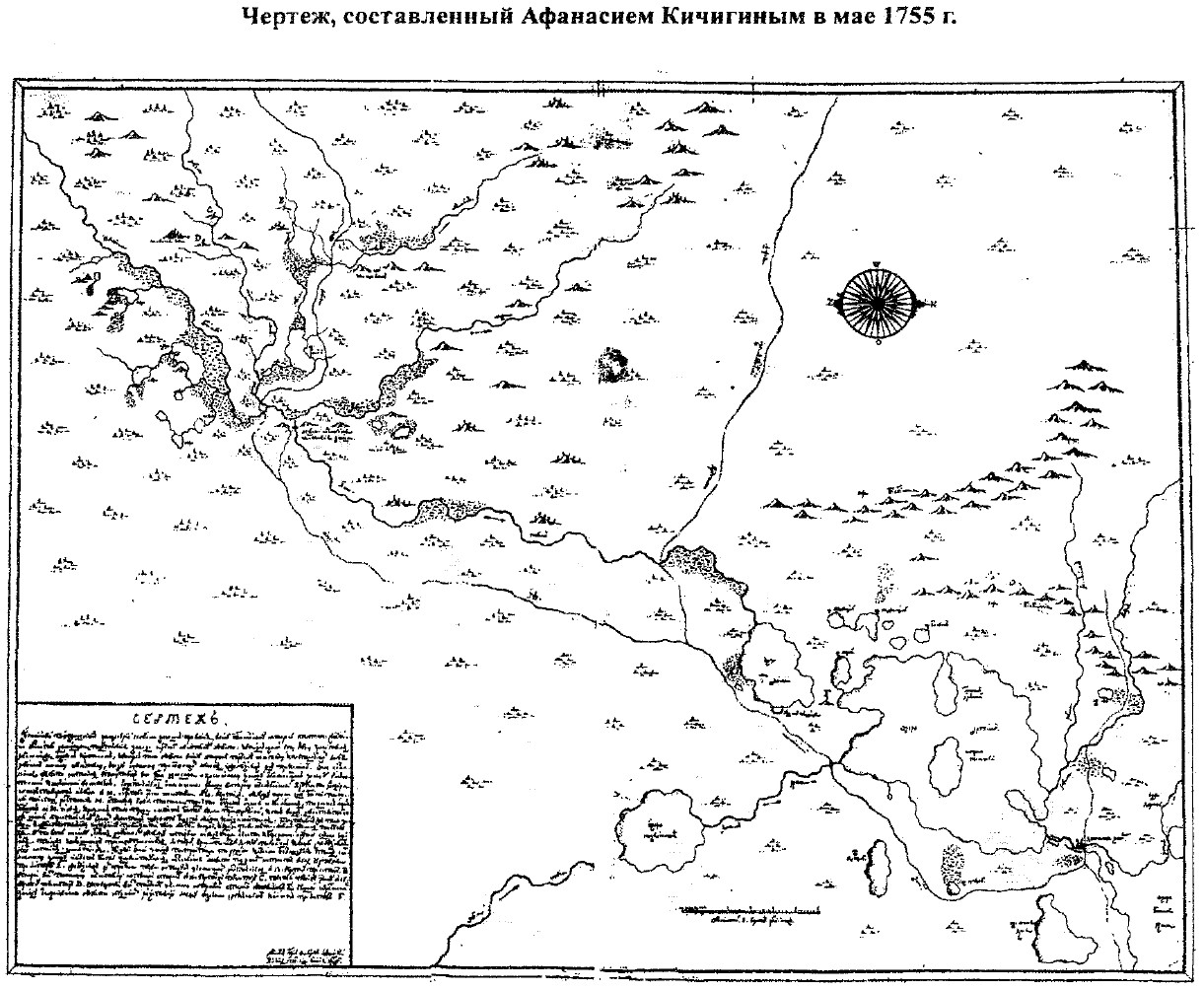

Фактически город рос вокруг этого пруда. И сегодня Кыштым своим видом с высоты птичьего полѐта напоминает Венецию (фото 2). Широкие водные пространства, острова, мосты создают неповторимое, уникальное лицо старинного уральского промышленного города. А силуэты Уральских гор на заднем плане дают великолепное обрамление для всей картины.

Если же взглянуть на спутниковые снимки Кыштыма (фото 3), сразу бросается в глаза обилие островов и мостов, соединяющих эти острова с материком. Нельзя также не отметить тот факт, что значительная часть внутригородской береговой линии несѐт отчѐтливые следы рукотворных преобразований в виде массы совершенно прямолинейных участков. По сути такая картина наблюдается на всей своей протяжѐнности внутригородского участка реки Кыштым. Появление строго прямолинейной береговой линии в природе маловероятно, ибо естественные элементы природного рельефа практически никогда не идут по прямой. Всегда есть изгибы в ту или иную сторону. Поэтому, если мы видим берег, простирающийся прямолинейно, как стрела, можно быть уверенным, к такой его форме приложил руку человек. Именно такую картину мы наблюдаем в городах, расположенных вокруг рек.

И в этом нет ничего удивительного. Но есть в этом столько совершенства и труда… А ещѐ закрадывается мысль – когда это у демидовских рабочих было время заниматься выравниванием береговой линии огромного пруда и островов, строительством мостов и дамб, соединяющих острова с материком, если на заводах продолжительность рабочей смены составляла от 11 до 15 часов при шестидневной рабочей неделе и сплошном ручном труде? Бульдозеров с экскаваторами у них не было.

Фото 2. Город Кыштым с высоты птичьего полѐта. Источник фото – интернет.

Конечно, за 267 лет существования города было время, когда производительные силы нашего общества были чрезвычайно велики. Например в Советском союзе. Однако, в советское время, насколько известно, не производилось столь широкомасштабных работ по преобразованию береговой линии Кыштымского пруда. И всѐ же при взгляде на тщательно выровненные спрямлѐнные участки берега закрадывается мысль о применении в прошлом мощнейших усилий для освоения этой территории.

Есть и ещѐ один факт, говорящий в пользу того, что в прошлом эта местность подвергалась серьѐзному инженерно-строительному совершенствованию. Недавно один из кыштымских краеведов проделал следующую работу: он пересѐк в нескольких местах кыштымский пруд в его средней части, одновременно проводя эхолотом измерения глубины пруда по линии прохода. Оказалось, что по мере продвижения от берега к старому руслу реки, пролегающему сегодня по дну пруда, понижение уровня дна идѐт постепенно. Однако, по достижении русла уровень дна резко уходит вниз, образуя практически вертикальную стенку. Затем идѐт довольно ровное дно, а по достижении противоположного берега русла также резко, почти по вертикали дно поднимается к верху и далее идѐт к берегу обычным порядком, постепенно поднимаясь к урезу воды. Таким образом, получается, что русло реки Кыштым, скрытое сегодня под водой, на каком-то своѐм участке представляет собой канал прямоугольного сечения. Невозможный в природе, но совершенно естественный в случае его рукотворного происхождения.

Фото 3. Город Кыштым (спутниковое фото) и кыштымский пруд. Спрямлѐнные участки береговой линии обозначены линиями жѐлтого цвета.

Совершенно точно можно сказать, что ни в какой момент во всѐм обозримом прошлом ни при царском правительстве, ни при советской власти, ни тем более в рамках Российской федерации после 1991 года не проводилось работ по преобразованию русла реки Кыштым в канал наподобие петербургских.

Этот факт ещѐ больше заставляет задуматься о том, что местность, на которой Никита Демидов заложил свои заводы и город Кыштым, в прошлом уже несла следы каких-то более древних и очень серьѐзных преобразований. Преобразований, выполненных с использованием очень больших технических и трудовых ресурсов. А отсюда возникает вопрос: а нет ли вокруг нас в Кыштыме каких-либо других фактов, свидетельствующих о присутствии на территории Кыштыма культуры, обладавшей высокими техническими возможностями, но как-то совершенно «случайно» оставшейся незамеченной нашими историками и археологами? В связи с этим попробуем рассмотреть ряд объектов известных давно и открытых недавно. Быть может что-то прояснится…

Вода из кыштымского пруда вытекает через два канала – северный и южный. Расстояние между входами в каналы составляет около 380м. Протяжѐнность канала, проходящего к северу от Кыштымского машиностроительного объединения (бывший Верхнекыштымский завод Демидовых), около 490м. Протяжѐнность южного канала (протекает под цехом завода) составляет около 650м.

Фото 4. Береговая линия в районе Кыштымского машиностроительного объединения (Верхнекыштымского завода), каналы и русло реки Кыштым.

В районе стадиона Металлург каналы сходятся в общее русло и река Кыштым несѐт свои воды далее, к озеру Большая Нанога.

I. Блоки на северном канале.

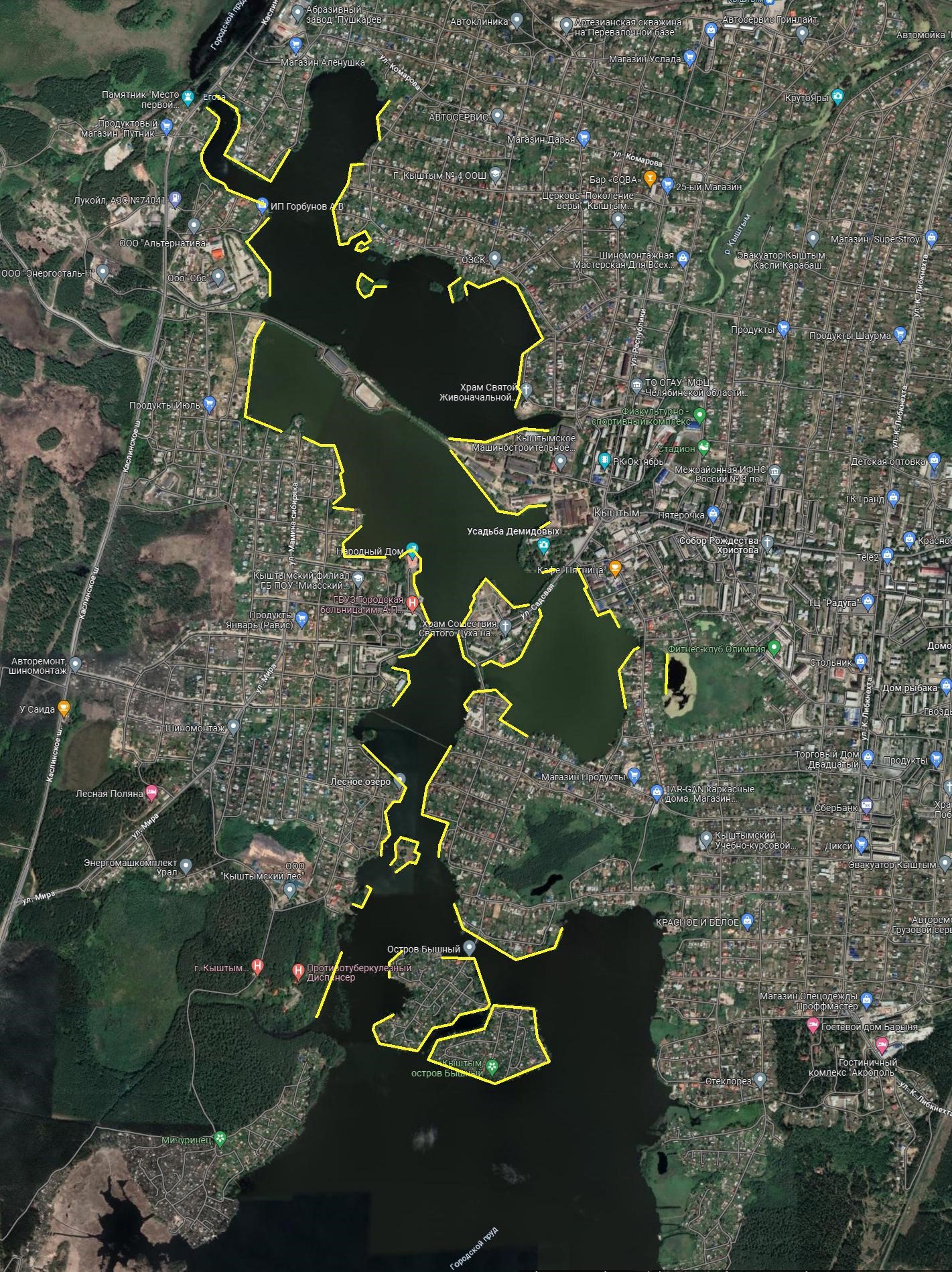

В 2021 г. при реконструкции русла северного канала (канал 1 на схеме «фото 4») из стенок или со дна канала были извлечены четыре больших каменных блока. Масса их была такова, что их перемещением решили не заниматься, а оставили их прямо у дороги, рядом с каналом, откуда они были извлечены (фото 5).

Фото 5. Каменные блоки, извлечѐнные из канала 1.

Рис 6. Расположение блоков около северного канала 1 в Кыштыме.

Геометрические параметры блоков и их массы (при плотности кварца около 2,65 т/м3) таковы:

1 блок – высота 0,81 м, длина 1,30 м, ширина 1,08 м, объѐм 1,14 м3 (масса около 3,02 т);

2 блок – высота 0,93 м, длина 1,30 м, ширина 1,20 м, объѐм 1,45 м3 (масса около 3,84 т);

3 блок – высота 0,80 м, длина 1,84 м, ширина 0,95 м, объѐм 1,40 м3 (масса около 3,71 т);

4 блок – высота 0,51 м, длина 2,10 м, ширина 1,09 м, объѐм 1,17 м3 (масса около 3,10 т).

Сами блоки выглядят следующим образом:

Фото 7. Блок 1.

Фото 8. Блок 2.

Фото 9. Блок 3.

Фото 10. Блок 4.

Однако данная находка была не из простых. Самым удивительным был материал, из которого были сделаны блоки. Это кварц. Даже не гранит. Во-первых, найти кварцевую жилу, из которой можно получить монолиты более метра в поперечнике – не самая тривиальная задача. Гранита вокруг огромные массивы. Бо́льшая часть Уральских гор сложена гранитом . Мощные массивы кварца встречаются нечасто. Правда, как раз здесь, недалеко от Кыштыма, есть такое место. Посѐлок Слюдорудник. Поблизости от него существуют несколько полей кварцевых жил, которые вполне могли бы быть источником материала для таких блоков. Однако по официальной информации эти источники кварца были разведаны и начали эксплуатироваться лишь в середине 20 века.

Если демидовским мастерам надо было во что бы то ни стало устлать дно или стенку канала мощными каменными блоками, почему не воспользоваться гранитными? Прочность гранита такова, что такие блоки спокойно обеспечили бы прочное основание канала на много столетий. Однако, некто решил, что в этом месте непременно должны были быть использованы именно кварцевые блоки, хотя найти такой материал непросто.

Во-вторых, кварц значительно твѐрже гранита. А значит, сложнее поддаѐтся обработке. Строго говоря, кварц твѐрже большинства современных сталей. И вырубать кварцевые блоки по нескольку тонн весом из монолита – не самая простая задача для демидовских рабочих. Если верить официальной версии строительства демидовских заводов в Кыштыме, первые цеха строились из дерева. Ни о каком камне даже на основном производстве (я уже не говорю о вспомогательных объектах) и речи не было. Почему, собственно, первый завод вскорости и сгорел. И уже следующий завод был построен из кирпича. Опять же кирпич, но никак не гранит, а тем более кварц! Месить глину легче, чем искать мощные кварцевые жилы в горах, вырубать из них блоки по три – четыре тонны весом и обрабатывать их. Поэтому осмысленность и логичность решения демидовских мастеров о добыче кварцевых блоков для укладки их в канал более, чем сомнительна.

Наиболее логичным объяснением появления в канале кварцевых блоков может быть либо создание канала в далѐком прошлом той культурой, которая не испытывала трудностей с добычей и обработкой камня любой редкости или твѐрдости, либо случайное сбрасывание с поверхности в канал блоков, предназначенных для каких-то других целей, но опять же созданных не демидовскими мастерами в 18 – 19 вв. О том, какая сила могла сбросить их туда, мы можем только догадываться. Трудности же обращения с такими изделиями очевидны даже сегодня. Для того, чтобы просто увезти пару блоков общей массой более 7 т нужен КрАЗ грузоподъѐмностью 10 т. Уже третий такой блок будет для КрАЗа лишним. В связи с этим вообще интересно было бы знать, как должны были демидовские рабочие перемещать такие блоки откуда-то с гор до канала? Причѐм лишь за тем, чтобы «похоронить» их в этом канале? Ни одна телега не выдержала бы трѐх-четырѐхтонный камень. Грузоподъѐмность обычной телеги составляет порядка 750 кг. Не увезти даже один такой блок, ни даже треть блока… Даже если усилить оси, добавить колѐс и лошадей, можно было бы, наверное, повысить грузоподъѐмность раза в полтора-два. Но это не решило бы проблему перемещения таких масс. Можно, конечно, представить, что блоки катили на деревянных катках двадцать пять – тридцать километров откуда-нибудь от подножья горы Тѐплой. Героически вырубили из кварцевой жилы, докатили с грехом пополам – и в канал! Абсурд.

Стоит отметить также, что организованная, системно налаженная добыча кварца в районе Кыштыма началась только при советской власти, в пятидесятые годы двадцатого века, после посещения этих мест академиком Ферсманом А.Е., обнаружившим большие залежи кварца в районе посѐлка Слюдорудник. Посѐлок находится в 12 км к юго-западу от Кыштыма. С учѐтом изгибов дороги, по которой можно было бы доставлять добытый в этом районе камень, расстояние увеличивается раза в два. Так что добыча кварцевых блоков, найденных в канале, в 18-19 веках не могла быть организованной и типичной. В лучшем случае непреднамеренной, случайной, и очень трудно представить, чтобы данные блоки были использованы для укладки в канал.

В связи со всем вышесказанным, думаю, самым логичным было бы предположить, что найденные в канале кварцевые блоки остались там со времѐн существования здесь, на кыштымских землях, народа, населявшего изучаемый нами город на озере Иртяш, на «Каменном месте». Отсюда, кстати, следует, что с большой долей вероятности и сам канал был создан тем же самым народом. А также следует отметить, что мысль рассмотреть сооружения, находящиеся ниже современного уровня земли, оказалась плодотворной и принесла, как мы видим, новые находки.

II. Блоки на южном канале.

Рассмотрим южный канал, проходящий под цехом Кыштымского машзавода, или, как он сегодня называется, «Кыштымского машиностроительного объединения». Пруд, разлившийся над руслом реки Кыштым, подходит с запада почти к самому первому цеху машзавода. Здесь начинается русло канала, идущее сначала под землѐй и затем выходящее на поверхность у восточной стены заводского периметра.

Фото 11. Местонахождение южного канала (кнала 2) под цехом Кыштымского машзавода.

В 2023 г. южный канал также, как и северный (канал 2), проходил ремонт или реконструкцию. И на каком-то этапе оказалось, что процессу ремонта мешают такие же блоки, как и на канале 1. Из канала 2 были подняты и оставлены рядом с руслом канала три каменных блока объѐмами около 1 м3 каждый. То есть их массы примерно равняются массам блоков из северного канала. При ближайшем рассмотрении оказалось, что эти блоки сделаны из разных материалов. Два блока состоят из гранита и один – из кварца. Ниже на фото 12 - можно видеть, как выглядят эти блоки.

Естественно встают вопросы о времени создания этих блоков, и о том, кто создавал эти блоки. Кроме того, логично предположить, что в руслах каналов осталось ещѐ немало подобных изделий. Крайне маловероятно, что ремонтникам удалось «выловить» единственные семь блоков, которые устилали дно или стенки каналов.

О чѐм точно можно было бы сказать, что эти блоки были уложены в каналы руками создателей этих самых каналов. Это подтверждается как местонахождением блоков, так и материалами и размерами этих изделий. Другие элементы конструкции канала мы рассмотрим несколько позже. А пока попытаемся понять, кто же так запросто укладывал в каналы блоки массами по 3 – 4 т в то время, когда все здания и сам завод строились деревянными.

Фото 12. Каменные блоки из южного канала (канал 2) около ограды машзавода.

Первое действие при изучении инженерно-строительных элементов, это поиск следов обрабатывающего инструмента и применявшихся технологий обработки камня. В случае с блоками с канала 1 было ясно лишь, что данные изделия создавались не для чистовой отделки и установки их в какие-то сооружения, видимые глазами. Отсутствие гладких граней и грубообломочная поверхность кварца в этих блоках лишь приблизительно, достаточно грубо придавали им формы параллелепипедов. Очевидно, что блоки, которые достали из канала 1, создавались именно для укладки на дно или в стенки под воду, не неся функции декора. Эти блоки должны были нести лишь прочностную функцию, укрепляя стенки и дно канала.

Однако, что касается блоков, извлечѐнных из канала 2, можно сказать, что нам повезло. На их боковых поверхностях можно видеть следы пикетажа - операции по обкалыванию лишнего камня для придания блокам необходимой формы, по сути черновой обработки изделия (фото 13).

Фото 13. Направления следов пикетажа на блоке из канала 2.

На нескольких гранях пары блоков можно наблюдать системы параллельных протяжѐнных по всей поверхности граней неглубоких прямолинейных канавок. Очевидно, что это следы инструмента или оборудования, призванного сбить или срезать лишний камень с боковых граней блока для придания ему необходимой формы. И вот тут возникает вопрос: а не встречались ли нам ранее точно такие же следы обработки камня? И ответ очевиден: да, встречались! И неоднократно.

Ниже, на фото 14 - 16 можно видеть примеры той же самой технологии на объектах, принадлежавших древней высокоразвитой культуре и находящихся на Урале, в т.ч. совсем недалеко от кыштымских каналов. Ширина канавок, их расположение по поверхности блоков, сами блоки со своими массогабаритными характеристиками и их расположение на соответствующих объектах говорят о том, что данные изделия принадлежат одной и той же культуре. То есть культуре, использовавшей на карьерах инструменты и оборудование, имевшие существенно более высокие эксплуатационные характеристики, чем наше современное.

Фото 14. Блок массой около 15т на карьере у оз. Иртяш со следами пикетажа.

Фото 15. Дефектный блок массой около 1,5т в отвале иртяшского карьера со следами пикетажа.

Фото 16. Блок «Дунькин сундук» (масса около 12т) на древней каменоломне между озѐрами Б. Акуля и Акакуль со следами пикетажа.

Таким образом, исходя из точного соответствия технологий, наблюдаемых на объектах древней высокоразвитой культуры (ДВК), можно утверждать, что блоки, извлечѐнные из северного и южного каналов (1 и 2 на фото 4) в г. Кыштыме, принадлежат той же самой ДВК. К сожалению существование такой ДВК современная история и археология не признают. Но факты говорят об обратном. В данной статье мы не рассматриваем особенности и характеристики инструмента и оборудования, применявшихся на древних объектах, но массовое использование прочнейших материалов (гранит, кварц) и чрезвычайно массивных изделий массами до десятков тонн говорят сами за себя.

На сегодняшний день уже есть ряд находок фрагментов такого карьерного оборудования и материалов. Химический анализ сплавов, из которых состоят эти изделия, показывает, что металлургия древних строителей из мегалитов, находится на вполне современном уровне, а в некоторых случаях и превосходит его. То же подтверждают и следы обрабатывающего инструмента на карьерах этой ДВК.

Но вернѐмся к каналу 2. Естественно возникает вопрос: а почему раньше мы не видели такие гранитные и кварцевые блоки в стенах канала? Как мы можем видеть ниже на фото 17, 18, стенки канала выложены мелкообломочным камнем на растворе.

Фото 17. Стенка канала 2 с внешней стороны заводской ограды.

Очевидно, что это типичная кладка, использовавшаяся в уральских городах и деревнях с 18 века. Вероятно и вполне возможно, это и есть кладка из рваного камня массами до нескольких десятков килограммов, использовавшаяся демидовскими рабочими при подготовке канала к эксплуатации в середине 18в.

Размеры камня в такой кладке таковы, что его вполне может перемещать один человек. Не требуется никаких специальных грузоподъѐмных механизмов и средств передвижения. Очевидно, что для перевозки даже одного единственного блока массой в 3 – 4 тонны в 18 веке нужна была специальная платформа, запряжѐнная многими лошадьми. Для сравнения, самая прочная телега с одним конѐм может перевозить лишь не более 750 кг груза. Для перемещения одного (!) блока массой в 4 т потребовалось бы 6 коней и «спецтелега» повышенной прочности, которая сама весила бы несколько сотен килограммов.

Фото 18. Кладка стены канала 2.

В условиях, когда все силы (а их было совсем немного!) были брошены на строительство завода (деревянного!!!), совершенно невозможно, чтобы Демидов отрядил сотни людей на вырубание, обработку, перевозку и установку в ложе канала многотонных кварцевых и гранитных блоков.

Кстати, первая плотина, построенная перед каналом, представляла собой «свинки» (срубы) из брѐвен, заполненные землѐй. Вот истинный уровень инженерно-строительных технологий Демидовых в середине 18в. Очевидно, что при Демидовых ни о каких мегалитах не могло быть и речи.

Однако, тот факт, что где-то под этой кладкой существует облицовка канала совсем другими, многотонными мегалитическими блоками из гранита и кварца, говорит о том, что каналы эти изначально создавались в рамках совсем другой технологической культуры.

А само присутствие этих каналов на сливе воды из Кыштымского пруда в русло реки Кыштым говорит о том, что Кыштымский пруд существовал уже в рамках этой самой ДВК. Это прекрасно подтверждается анализом географии на спутниковых снимках территории г. Кыштым, о чѐм писалось ранее.

Есть в Кыштыме и ряд других объектов этой ДВК. О них и поговорим далее.

III. Южный канал.

Рассмотрим кратко историю появления южного канала. Для этого обратимся к работе Свистунова В.М., Меньшенина Н.М. и Самигулова Г.Х. «Первые демидовские заводы на южном Урале» (1) и статье Свистунова В.М. «К вопросу истории строительства и планировки верхнеекыштымского завода 1755-1815 гг» (2).

Верхне-Кыштымский завод был построен и начал давать продукцию в 1757 году. Далее читаем у Свистунова В.М.: «Первоначально Верхне-Кыштымский завод, как и Каслинский, был построен за исключением доменных печей, из дерева. Заводская плотина была деревоземляной (в деревянные «свинки» засыпались земля с глиной). В 1757 году, незадолго после постройки, Верхне-Кыштымский завод постигло два несчастья, последовавшие одно за другим. Сначала, очевидно, весенним паводком, прорвало заводскую плотину, а потом во время пожара все заводские постройки выгорели дотла».

Канал является частью плотины, которая перекрывала русло реки Кыштым, создавая тем самым Кыштымский пруд и перепад высот воды в пруду и далее по руслу. Вода, падая на колѐса, вращала их и далее механическая энергия передавалась на доменное и кузнечное производство. «Свинка» представляла собой деревянную конструкцию из брѐвен, забутованную внутри глиной и землѐй. Именно плотина, созданная по традиционной для первых уральских заводов деревоземляной технологии, была разрушена в первый же паводок.

Более года завод перестраивался. На этот раз основные сооружения были построены из кирпича, а также с применением рваного камня на растворе. Претерпела изменения и конструкция заводской плотины. В работе (2) Свистунов В.М. пишет: «Сама плотина со стороны фабрик, т.н. нижняя часть, была укреплена каменной стеной, которая в свою очередь, укреплялась каменной лестницей, ведущей от заводских фабрик на верх плотины.

В заводской ведомости 1762 г. не указывается характер каменной кладки. Была ли она сложена из бутового камня на известковом растворе или изначально состояла из тѐсаных гранитных блоков?

Современное обследование плотины, проведѐнное в ноябре 2003 г. спелеоархеологом Челябинского областного краеведческого музея Юриным В.И., показало, что внутренняя (нижняя) стена плотины укреплена тѐсаными многогранными гранитными блоками, плотно подогнанными друг к другу».

Обратим внимание на тот факт, что в нижней, подземной части канал выложен гранитными блоками. И при этом, имеющиеся в нашем распоряжении документы никак не уточняют из какого материала, с какими затратами материальных, человеческих, финансовых ресурсов и за какой срок построена данная блочная кладка. А также нигде не указано, на какой каменоломне и какими силами создавались эти гранитные блоки, и как перевозились.

Точно можно сказать лишь одно – на данный момент мы не располагаем ни одним документом, подтверждающим, что демидовские рабочие занимались изготовлением мегалитических блоков, их перевозкой и установкой в тело плотины или каналов.

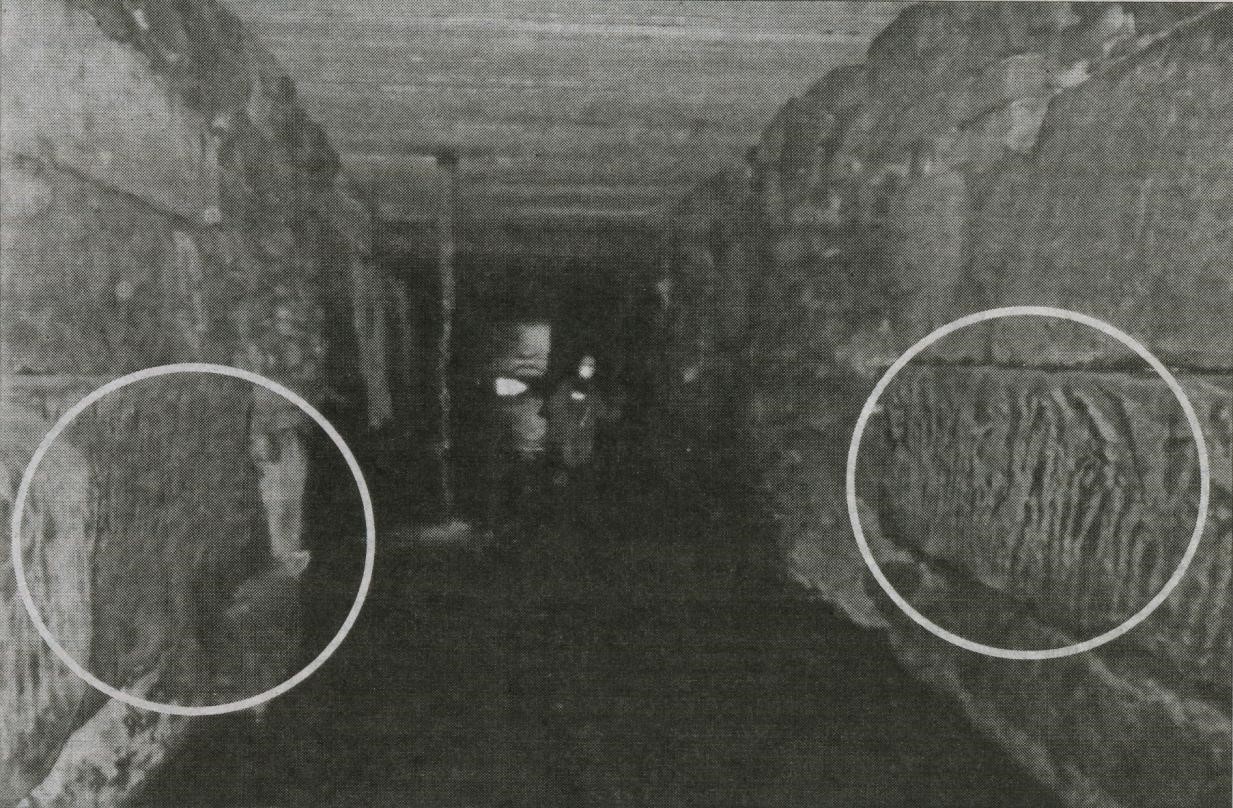

А теперь обратимся к статье кыштымского краеведа Дайбова С.В. «Кто они – хозяева уральской земли (газета «Кыштымский рабочий» № 25 от 5 июня 2020г.). Вот что он пишет о подземной части канала 2, расположенной за рабочим помещением, где было установлено колесо, приводимое в движение потоком воды: «Русло протоки вырезано в цельном теле скалы глубиной не менее 0,8 метра. С правой стороны в стене уложен правильно обработанный блок длиной пять метров и весом не менее 15 тонн. С левой и правой стороны уложены правильно обработанные блоки весом от пяти до десяти тонн. Всѐ это часть старой каменной стены…». Ниже приводится фото к статье.

Фото 19. Подземная часть канала под машзаводом. Обведены блоки весами около 15т.

Далее в статье Дайбова С.В.: «И стена, и протока, и мост выполнены в одном стиле. Представляете теперь, такая каменная стена высотой не менее десяти метров из таких блоков является стеной литейного цеха машиностроительного объединения! Вопрос, который я задаю себе и вам: кто всѐ это построил? Какие технологии применялись? Как перемещались все эти тонны веса? Как вырезалось русло реки в цельной скале под прямым углом?.. На каком станке фрезеровался камень длиной 4.5 метра и есть ли подобные станки сегодня в Уральском регионе?».

Мне не удалось побывать в подземной части канала. Однако входную часть удалось рассмотреть подробнее. Итак, обратим внимание на вход в канал, продолжающий русло реки Кыштым и пролегающий под цехом Кыштымского машзавода. Спуск к воде идѐт вдоль стены, выложенной камнем (фото 20). Кладка представляет собой сплошную эклектику стилей и материалов.

В нижней части стены, сразу над блоками тѐмного оттенка, кладка сделана из кусков мелкого обломочного гранита массами килограммов до 30 на растворе. Такая же кладка наблюдается в самом верху (на фото за трубой). Блоки массами килограммов до 500 – 600, лежащие между обломками, также уложены на раствор. Длины и высоты этих блоков различны, а места стыков указывают на то, что блоки укладывались без учѐта собственной геометрии, а зазоры между ними выбирались за счѐт слоя цемента.

Вообще, вся картина в левой части стены указывает на ремонтный характер проводимых здесь работ. Вставка из мелкообломочного камня между блоками и применение цементного раствора говорят о том, что блоки укладывались вторично, видимо после того, как однажды уже были в составе этой стены, но стена в какой-то момент была разрушена. Воздействие, разрушающее кладку из блоков массами не менее полутоны, должно было быть очень мощным. В то же время, характер ремонтных работ указывает на то, что укладка даже небольших для мегалитической кладки блоков массами около 0,5 – 0,6 т была серьѐзной проблемой для людей, выполнявших ремонтные работы. Во всяком случае, установить блоки на свои места они не смогли и вынуждены были воспользоваться цементным раствором для устранения нестыковок блоков друг с другом.

Фото 20. Стена вдоль спуска к каналу.

Фото 21. Участок стены, полученной в результате ремонта.

А в какой-то части и вовсе не смогли подобрать блоки необходимой высоты и уложили несколько рядов гранита в мелких обломках также на раствор. Уже эта часть стены указывает на реальные технические возможности и умения демидовских мастеров.

Однако, при дальнейшем спуске, ближе к углу, мы подходим к участку стены, демонстрирующему совершенно иную технологию строительства объекта. Здесь исчезает рваный камень, исчезает цемент между блоками, размеры блоков увеличиваются и становится очевидным, что блоки уложены с учѐтом особенностей их геометрии в полигональную кладку. Участки выбранного на углах блоков камня и участки других блоков, плотно вставленные в образовавшиеся выемки , создают прочные замки́ , не позволяющие блокам сдвигаться относительно друг друга в разные стороны. При этом массы блоков увеличиваются до двух – трѐх тонн (некоторые блоки, судя по всему, почти кубические, имеют длины сторон около 0,8 – 1 м). Прочность кладки обеспечивается как полигональным характером еѐ элементов, так и массой этих элементов (блоков), которая измеряется тоннами. Таким образом, мы имеем весьма мощную мегалитическую полигональную кладку, не характерную для строительных технологий времени строительства завода. Разница между демидовской кладкой, полученной в процессе ремонта разрушенного участка стены и предшествующей ей мегалитической полигональной кладкой у входа в подземную часть канала показана на фото ниже.

Фото 22. Стык между участками первоначальной мегалитической полигональной кладки и позднейших ремонтных работ с цементом

Фото 23. Угол стены на входе в канал.

Здесь хорошо видно, что мегалитическая полигональная кладка из блоков массами в несколько тонн не только выполняет свои прочностные функции, не разрушившись в результате постигших эти места катастроф, но и прекрасно выполнена с эстетической точки зрения. Так, над блоками стены проходит полоса гранитных плит, которые имеют сравнительно небольшую толщину, но при этом выступают над плоскостью стены, создавая визуально некое декоративное обрамление. Этот выступ создан отфрезерованными участками гранита на торцах плит.

Фото 24. Декоративная отделка уцелевшей части стены фрезерованными плитами.

Фото 25. Декоративная отделка уцелевшей части стены фрезерованными плитами.

Длины таких отфрезерованных гранитных плит составляют около 1,2 – 1,6 м. При ближайшем рассмотрении видно, что поверхность отфрезерованных участков, хотя и несѐт следы эрозии, особенно на углах плит, тем не менее, очень ровная для своего возраста. Линии углублений и выступов математически правильны и прямолинейны. Декорированные плиты ложатся стык в стык идеально, с точным переходом впадин и выступов на торцах плит друг в друга. Такая точность исполнения элементов декора говорит о машинном характере производства и о том, насколько ровно сделаны и уложены блоки, составляющие стену. Можно, конечно, в теории представить, что данная работа выполнялась мастерами вручную, но, по некоторым соображениям, выглядит это бессмысленным и малоосуществимым.

Далее перейдѐм, пожалуй, к осмотру собственно входа в канал. Я не буду рассматривать его подводную часть, так как близко к арке нас не допустили и рассмотреть то, что находится под водой, не было никакой возможности. Однако, о том, как устроено ложе реки Кыштым на этом участке, мы можем судить по описанию в статье Дайбова С.В., приведѐнному выше. Судя по всему, там имеет место лоток прямоугольного сечения, вырезанный в гранитном материковом основании.

Выше мы можем видеть арочное перекрытие из клинчатых камней с замковым камнем в центре, в верхней точке арки (фото 26). Эта классическая конструкция известна нам с античных времѐн. Перекрытие моста в той части, которая видна нам с точки съѐмки, выполнено всѐ из тех же клинчатых блоков (фото 27), длина которых аналогична длине тех, что составляют стену снаружи. А значит, массы блоков должны составлять не менее полутонны.

Уже сам по себе факт наличия такого входа и моста над каналом под цехом деревянного заводика где-то за Уралом порождает ощущение какого-то диссонанса, если не сказать сюрреализма происходящего. Но по-настоящему удивляться начинаешь, когда видишь, что находится над аркой моста. А находится там, ни много ни мало, конструкция, выполненная, как фронтон античного храма, в нижней части которого сделан дугообразный вырез, чтобы туда вошла арка мостового перекрытия (обозначен на фото 28 жѐлтым цветом).

Фото 26. Вход в канал.

Этот архитектурный элемент выглядит совершенно чуждым в данной конструкции. Обычно фронтон представляет собой треугольную часть фасада здания, ограниченную скатами крыши, формирующими боковые стороны треугольника, и нередко украшаемую декоративными элементами от резьбы до скульптурных изображений и сцен. Здесь, конечно, нет никакой крыши, скаты которой могли бы составлять боковые стороны треугольника на фронтоне.

Фото 27. Перекрытия моста изнутри.

Фото 28. Арочное перекрытие (мост) над входом в канал.

Однако, конструкция навершия моста именно такова. Более того, данный фронтон тоже декорирован в соответствии с общепринятыми стандартами античной архитектуры и в стиле декора данного конкретного сооружения. По верхней кромке фронтона гранит отфрезерован так же, как и плиты над мегалитической кладкой вокруг входа в канал.

Причѐм для того, чтобы создать гладкий прямолинейный сложно профилированный выступ на всѐм протяжении верхней части фронтона, потребовалось также удалить весь гранит с прилегающих участков по всей площади многометровой треугольной заготовки. При этом, если внимательно приглядеться, можно убедиться, что какие-либо следы долбѐжного инструмента для ручного скалывания материала на всей наружной стороне фронтона отсутствуют. То есть камень либо проходил фрезерование мощным механическим инструментом или оборудованием, либо чрезвычайно долгую и многотрудную шлифовку вручную (что вряд ли).

Фото 29. Гранит фронтона под профилем декоративного выступа гладкий, без выбоин.

Размеры фронтона и, соответственно, моста немалые. Около 9 м в длину. Следует отметить, что в верхней точке треугольника фронтон разделѐн надвое.

Фото 30. Верхняя часть фронтона. Трещина или стык двух частей.

Судя по маленькому треугольному фрагменту, отколовшемуся от правой части фронтона и лежащему в трещине, идущей от верхней точки фронтона, этот участок испытывает сильные механические напряжения в результате давления на мост при движении по нему. При этом, учитывая, что из плиты фронтона вырезана по форме нижележащей арки масса материала, тем самым ослабив его прочность, а угол в верхней точке фронтона является концентратором напряжений, можно предположить, что данный фронтон был сделан из единой плиты на всѐм своѐм протяжении, но треснул в верхней точке и слегка просел уже в дальнейшем, после установки на место поверх арки. Об этом же говорит тот факт, что края нижней стороны фронтона не лежат на одной прямой, а направлены несколько ниже воображаемой горизонтали, проведѐнной между нижними углами фронтона. Это хорошо видно на фото 28.

Итак, судя по всему, при создании моста фронтон представлял собой цельную девятиметровую гранитную плиту, с отфрезерованной декоративной кромкой. Но больше всего поражает, что в этой треугольной плите был сделан глубокий дугообразный вырез длиной метров 6 по дуге правильной окружности. При внимательном изучении изгиба этой дуги, выходящего на фасадную часть фронтона, становится понятно, что поверхность, по которой дугообразный изгиб фронтона прилегает к верхней части арочного свода, выполнена совершенно гладкой и математически правильной. Сопряжение изделий просто великолепное! Практически невозможно представить, чтобы фронтонная часть данного моста изготавливалась вручную, с применением лишь самых простых инструментов вроде долота и молотка, как умели в 18в.

Не думаю, что у демидовских рабочих, занимавшихся строительством завода, было время и оборудование для резки и фрезерования многометровых (метров до 8 – 9 длиной) и многотонных фигурных гранитных изделий. Да и самих рабочих было у Демидова всего несколько сотен.

По имеющимся документам на 1761 год на двух кыштымских заводах трудились всего 249 человек (мастера, подмастерья, рабочие, ученики) и ещѐ 111 человек были заняты в разных чрезвычайных работах. Итого 360 человек на два завода. А после разрушения плотины и пожара на заводе все силы были брошены на восстановление разрушенного.

Пройдя под цехом, канал выходит на поверхность, пересекает пространство до заводской стены и выходит за территорию завода. На участке выхода на поверхность своды канала представляют собой такую же арочную конструкцию в античном стиле из очень старого, но прекрасно обработанного гранита. Только он оформлен не в виде одного пролѐта, а в виде трѐхпролѐтного перекрытия. Ниже на фото показаны особенности конструкций на выходе канала из-под цеха.

Фото 31: три пролѐта. Каждый в виде арки из крупноблочных клинчатых камней с замковым камнем.

Фото 32: блок, опирающийся на наклонное плечо арочного перекрытия, имеет выборку материала по кольцевой огибающей. Опять кольцевой рез по граниту! При этом в блоке, на который приходится опора блока с кольцевым вырезом, материал выбран так, чтобы создалось углубление для этого блока. Практически это элемент полигональной кладки, цель которой не только создавать опору для вышележащих блоков, но и повышать прочность кладки в целом.

Фото 33: верхняя часть арочного перекрытия. Поверх арки уложены гранитные плиты. Налицо высокая культура строительства и блестящее умение работать с прочным камнем. Да, за истекшие века эрозия не пощадила эти объекты. И всѐ же возникает чувство восхищения перед мастерами, создававшими здесь, не в столице великой империи, а в лесах, к востоку от Уральских гор прекрасные образцы инженерного строительного искусства! Встретить такое в Петербурге или в Риме, наверное, обычное дело. Но строительство подобных сооружений в уральском захолустье (при всей моей любви к моей малой Родине я понимаю, что уральская земля не избалована сокровищами мировой архитектуры) восемнадцатого века, когда приходилось, не считаясь с человеческими жизнями, делать всѐ, чтобы завод дал первый металл, выглядит полным диссонансом.

Фото 31. Участок выхода канала из-под цеха.

Фото 32. Блок над аркой. Полигональная кладка из обработанных клинчатых блоков.

Фото 33. Верхняя часть арочного перекрытия.

А теперь сравним старую часть канала с участком, где канал пересекает заводскую ограду, построенную, естественно, уже после возведения завода.

Фото 34. Выход реки Кыштым через канал под заводской оградой (вид со стороны цеха).

А так это выглядит ближе:

Фото 35. Один из пролѐтов стены над каналом.

Фото 36. И совсем близко. Кладка над железной аркой. Примитив…

Думаю, комментарии здесь излишни. Это типичные технологии 18 – 20 вв. Кладка из мелкообломочного камня на растворе и фрагмент железной трубы для создания формы арочного пролѐта.

Даже сегодня, в 21 веке изготовление мегалитических конструкций, подобных тем, что созданы в подземной части канала 2 – далеко не простая задача. Нельзя сказать, что в 18 в. такая работа была не возможна в принципе. Но в условиях, когда средств и усилий хватало лишь для возведения деревянного заводика, вырезание многометрового лотка для канала в гранитном массиве, создание многометровых декорированных гранитных изделий в изысканном античном стиле, возведение полигональной кладкой стен из многотонных гранитных блоков лишь для того, чтобы закопать всѐ это под землю, было бы совершенно бессмысленным, если не сказать безумным расточительством и разбазариванием средств и сил. Вряд ли Никита Демидов был расточительным безумцем. Да и не было у него таких средств и сил в тот момент.

Подводя итог изучению южного канала, протекающего под цехом кыштымского машиностроительного завода, можно констатировать следующее:

- канал находится ниже уровня земли;

- канал оформлен архитектурными сооружениями, выполненными с применением гранитной мегалитической полигональной кладки. При этом налицо следы более позднего ремонта с применением цементирующего раствора и неправильным использованием блоков;

- особенности архитектуры старой части канала характерны для античной культуры;

- при создании ряда элементов конструкций использовалось мощное механизированное оборудование;

- следует признать, что по ряду признаков данное сооружение создано предшествующей высокоразвитой культурой до прихода на эти земли в 18 веке заводчиков Демидовых.

IV. Свято-Троицкая церковь.

Уже рассмотренные нами остатки древней высокоразвитой культуры на территории г. Кыштыма, а также анализ спутниковых снимков местности приводят к мысли, что береговая линия кыштымского пруда в еѐ практически современном виде существовала задолго до прихода сюда Никиты Демидова. И в первую очередь об этом говорят участки берега к северу и югу от демидовского Верхнекыштымского завода, показанные на фото 4. Территория вокруг каждого канала создана по одной схеме. Входы в оба канала созданы в глубине заливов. С одной стороны каждого залива сформирован полуостров. На каждом полуострове есть некие сооружения.

На полуострове у южного канала (канал 2) стоит господская усадьба Демидовых, построенная в середине 18в. фактически одновременно с заводом. На полуострове же у северного канала (канал 1) находится Святотроицкая церковь. Храм был построен в 1847-1849 гг. по инициативе Тита Поликарповича Зотова, управляющего Верхнекыштымским заводом. Сам Тит Зотов был старообрядцем, поэтому церковь строил, как единоверческую, т.е. предназначенную для приверженцев как «старой», так и «новой» веры. Сроки строительства такого сооружения можно считать рекордно быстрыми даже по современным меркам. В эпоху же господства ручного труда столь быстрое строительство такого объекта вообще было почти невероятным.

И тут возникает вопрос: а не могло ли кроме больших зотовских денег иметь место некое объективное обстоятельство, способствовавшее ускорению процесса стройки?

Тот факт, что около каждого канала и залива создавался некий полуостров, наводит на мысль, что это не случайно и на каждом таком полуострове мог в прошлом размещаться некий объект. Даже если к приходу сюда Демидовых такой объект уже не существовал в целом виде (мы убедились, что объекты ДВК были уничтожены и их остатки сохранились лишь на минусовых отметках), тем не менее, на поверхности скалистого полуострова могло сохраниться что-то, что помогло ускорить строительство церкви. Стоило посмотреть на месте.

Фото 37. Свято-Троицкая церковь, октябрь 2021 г.

Церковь возводилась по проекту Тона Константина Андреевича (1794 – 1881). Само здание кирпичное. Но фундамент здания сложен гранитными блоками. Размеры блоков таковы, что соответствуют массам порядка 1 - 3 т.

Фото 38. Блок фундамента церкви.

При взгляде на фундамент, подумалось, что это и могло быть тем фактором, который позволил существенно сократить сроки строительства. Прочное скальное основание полуострова и мощные гранитные блоки в основании храма, если они уже были рядом, несомненно значительно упрощали дело.

На мысль о том, что блоки уже были здесь к моменту начала строительства, навела эрозия на поверхности этих блоков. С одной стороны, поверхности блоков несут на себе следы операций ударного характера, что вполне может свидетельствовать об их изготовлении в 18в. Но такого рода технологии применяются со времѐн древних египтян и до сего дня. Эти следы ни о чѐм нам не говорят, хотя и выглядят такими же, как и на некоторых блоках из рассмотренного нами ранее южного канала.

Но с другой стороны, степень эрозии поверхностей блоков фундамента церкви такова же, что и степень эрозии кирпича в еѐ стенах. Глубина сколов и выщербленных участков, откуда вывалились фрагменты материала на кирпичах, совпадает с глубиной неровностей эрозионной природы на блоках фундамента.

Фото 39. Эрозия кирпича в стене церкви.

Глубина выбоин на кирпичах имеет глубину в среднем порядка 0,5 см. Порой глубина ямок от выкрошившегося материала доходит до 1,5 – 2,0 см (фото 39). Глубина эрозионных повреждений на граните фундамента практически такая же.

При этом прочностные характеристики гранитов и кирпича отличаются очень сильно. Не обязательно сравнивать все параметры прочности, вполне достаточно сравнить какой-то один. Например, прочность на сжатие. Для гранита он составляет около 200 МПа, а для кирпича около 20 МПа. То есть гранит как минимум на порядок прочнее кирпича! Отсюда следует простой вывод: эрозионное разрушение гранита будет идти многократно медленнее, чем у кирпича.

Фото 40. Эрозия гранита в фундаменте церкви.

А отсюда следует вопрос: если кирпичу для такого разрушения потребовалось около 175 лет, то сколько же лет подвергаются точно такому же эрозионному разрушению поверхности гранитных блоков? 500 лет? 1000? 1500 лет?!

Думаю, ответ очевиден. Блоки фундамента кыштымской Святотроицкой церкви имеют возраст, многократно превосходящий возраст церкви, возраст самого Кыштыма и, вероятно ранее были частью какой-то конструкции, имевшей место где-то недалеко. Скорее всего на этом самом полуострове, где и были взяты и установлены в фундамент строящейся церкви. Думаю, на фундаменте и сэкономили время и усилия строители храма.

V. Фонтан.

Есть в г. Кыштыме один объект, неизменно привлекающий внимание всех, кто приезжает сюда и бывает в центре города на призаводской площади. Это фонтан. Фонтан необычный своим внешним видом, конструктивно и имеющий давнюю историю. Первоначально считалось, что фонтан был изготовлен в 1857 году и установлен на Призаводской площади в честь столетнего юбилея Кыштымского чугунолитейного завода. Во всяком случае, об этом впервые упоминается документально применительно именно к этой дате. Можно также встретить утверждения, что этот фонтан был изготовлен мастерами Каслинского завода. Иногда утверждают, что делали его на Кыштымском заводе. Однако, в реальности не существует никаких документов, говорящих о том, где и когда был изготовлен этот фонтан. Историко-культурная экспертиза этого фонтана, проводившаяся в 2022г., подтвердила отсутствие к.л. проектных материалов и документальных свидетельств, касающихся времени создания фонтана и места его размещения. В то же время, при изучении фонтана выясняются факты, говорящие о том, что он имеет гораздо более глубокую историю, чем сам Кыштым. Первое упоминание о фонтане относится к 1888г.

Фото 41. Фонтан в центре г. Кыштыма.

Общая конструкция фонтана имеет довольно традиционный вид – несколько чаш, как бы нанизанных на общую ось так, чтобы вода струями стекала из верхней чаши в нижние и собиралась в нижней чаше небольшим бассейном. Однако, в консрукции фонтана есть и необычные элементы. Это находящиеся по бокам от нижней чаши расположенные вертикально с изгибом трубы, декорированные изображениями птичьих шей и голов. Эти трубы служили в прошлом для набора воды из той, которая подаѐтся из заводского пруда к фонтану.

Как уже говорилось выше, в 2019 - 2022г. проводились историко-культурная экспертиза фонтана и его реставрация с последующей установкой его на то место, куда его установили в 1857г., на призаводскую площадь рядом с оградой завода.

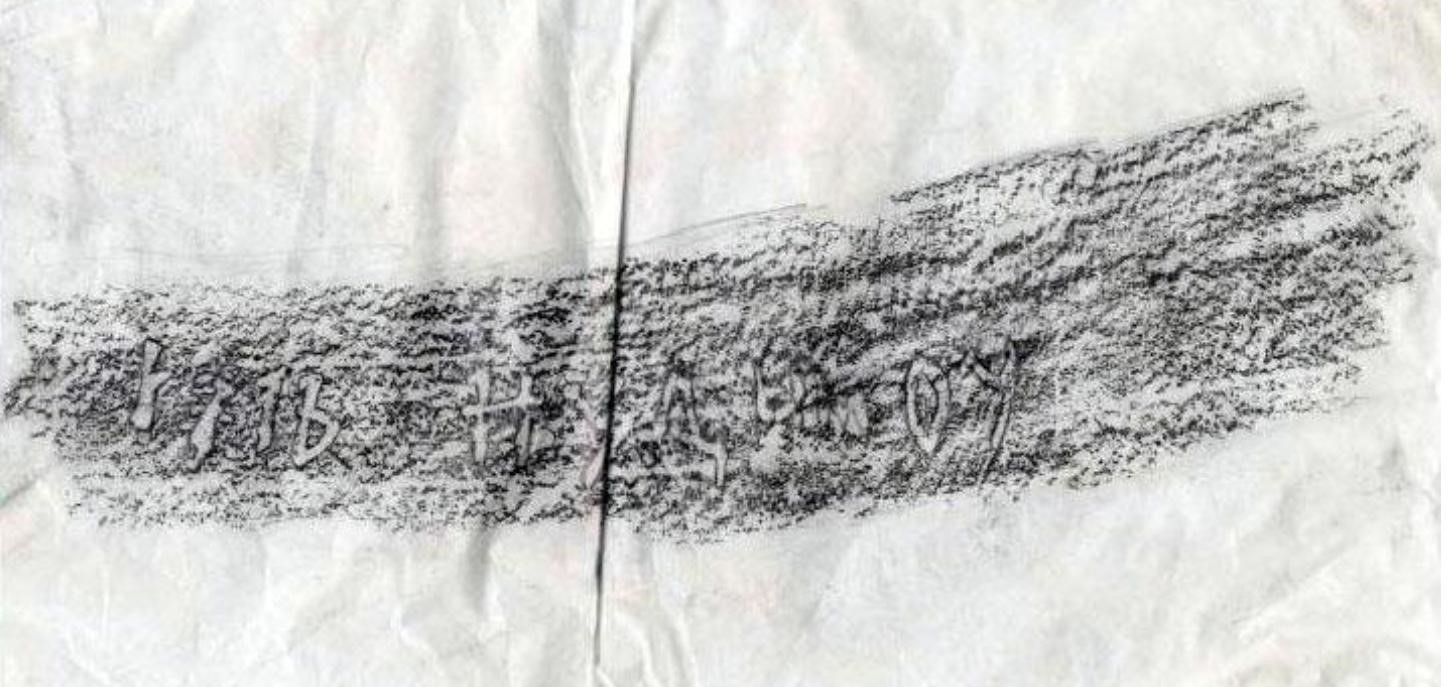

В ходе реставрации выяснилось, что на бортике третьей чаши фонтана есть надпись. Исследователи предположили, что в надписи присутствует дата изготовления фонтана. В акте государственной историко-культурной экспертизы об объекте «Фонтан у Белого дома…» от 24.11.2022 приводятся изображение надписи на чаше фонтана и еѐ прорисовка (фото 42, 43).

Фото 42. Фрагмент чаши фонтана с надписью. Снимок предоставлен Госкомитетом по охране объектов культурного наследия Челябинской области. Фото в открытом доступе.

Изображение прориси надписи с фонтана, приведѐнное в акте экспертизы, к сожалению имеет малую яркость и контрастность. Поэтому в дальнейшем будем использовать изображение, несколько откорректированное в редакторе по этим параметрам.

Фото 43. Прорисовка надписи на чаше.

К сожалению, по имеющимся материалам трудно понять технологию, с помощью которой была сделана надпись на чаше фонтана. Символы представляют собой углубления. Но были ли они созданы путѐм внесения штампа при литье или вырезаны на металле уже позднее – не понятно. Обратимся к акту экспертизы в той части. где описаны обсуждаемые здесь вопросы о времени создания фонтана и надписи на чаше: «Время создания фонтана и/или размещения его на предзаводской площади до настоящего времени является дискуссионным вопросом, поскольку никаких документальных свидетельств не обнаружено, как и каких-либо проектных материалов. Самое раннее из известных к настоящему времени неоспоримых свидетельств – фиксация местоположения фонтана в «Проектном плане расположения рыночной площади Кыштымского завода…» 1888 г. Традиционная точка зрения обозначает время создания фонтана ориентировочно серединой XIX века и основывается, во-первых, на анализе этапов производства чугунного литья на каслинском чугунолитейном заводе, поскольку именно он является предположительным местом изготовления фонтана (документальные подтверждения отсутствуют) и, во-вторых, на предположении об одновременном изготовлении заводской ограды, точно датированной серединой 1850-х гг., и фонтана, отлитых и установленных к 100-летию завода. Однако, в ходе авторского надзора за изготовлением утраченных элементов фонтана в процессе реставрации (2019 г.) была зафиксирована надпись на одной из чаш (третьей), прочитанная реставраторами как, возможно, «НУДЫМОУ» с численной комбинацией перед ней из четырѐх цифр, похожей на цифры 1796. Но эта цифровая комбинация может быть неверно прочитана, так как имеются и другие варианты интерпретации цифр. История Каслинского завода так же не позволяет считать такую дату обоснованной, а архитектурно-декоративное решение фонтана в классической стилистике делает возможным его изготовление на протяжении всего XIX в., с учѐтом доминирования классического стиля в русской архитектуре вплоть до середины XIX в., и его распространѐнности в архитектуре русской провинции до конца XIX в. Таким образом, без документального подтверждения не представляется возможным обоснованно определить точную датировку создания объекта. В связи с этим представляется целесообразным установить широкие хронологические границы, которые объемлют все возможные существующие предположения, а именно конец XVIII – XIX вв.».

Итак, историко-культурная экспертиза определила, что установить время создания фонтана не удалось, кто и где его создал не известно, а надпись, обнаруженная на одной из чаш, не понятно, что обозначает. Так эксперты признали, что т.н. «цифры» могут быть прочитаны по-разному. То есть их символика в рамках существующих представлений не однозначна.

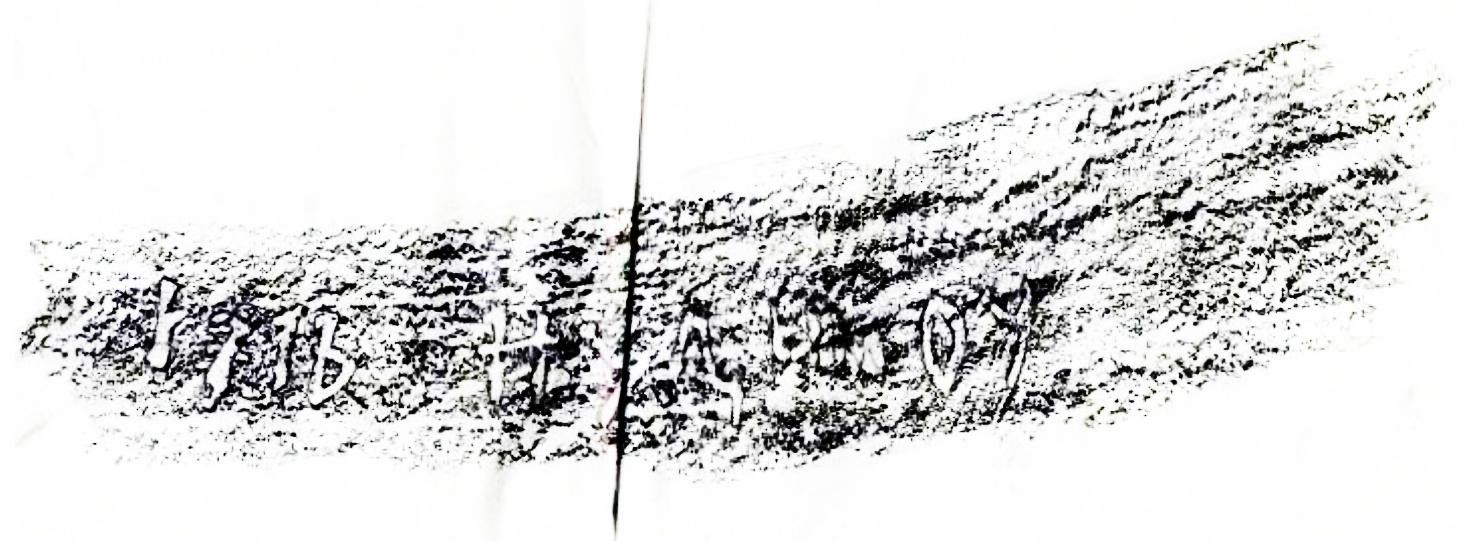

Точной информации к сожалению не много – одно фото надписи и одна еѐ прорись. Но попробуем разобраться, повысив контрастность изображений и по возможности отсекая детали, которые не укладываются в линеарно завершѐнные контуры элементов надписи. Результат некоторых изменений можно видеть на фото ниже. Больших принципиальных изменений в результате проявления рисунка надписи добиться не удалось. Однако, кое-что стало видно отчѐтливее.

Фото 44. Прорись надписи с увеличенной контрастностью.

Во-первых, попробуем выделить сами надписи. Начнѐм с символов, которые согласно выводам историко-культурной экспертизы предположительно могут быть цифрами. На фото 45 показана прорись «цифр» с увеличением. На фото 46 данные символы выделены с обозначением фрагментов, которые могут принадлежать надписи.

Фото 45. «Цифры» в надписи на чаше фонтана.

Фото 46. «Цифры» в надписи и их возможные контуры.

Пронумеруем символы и обозначим красным цветом те участки изображений, которые точно являются частями этих символов.

Фото 47. Возможные варианты знаков надписи на чаше фонтана.

Рассмотрим эти символы по отдельности.

Символ №1 однозначно не является единицей. Единица никогда не пишется в виде вертикальной палочки с отходящей вправо наклонно ещѐ одной палочкой. Этот символ точно повторяет руну славянского рунического алфавита - «града» или «крада», обозначающей букву Г или К. Данный символ встречается также в западной рунице. Он соответствует руне «ар» младшего футарка (шведско-норвежский вариант).

- «града» или «крада», обозначающей букву Г или К. Данный символ встречается также в западной рунице. Он соответствует руне «ар» младшего футарка (шведско-норвежский вариант).

Уже этот первый символ наталкивает на мысль поискать аналоги данных знаков среди рунических алфавитов. Кстати, в современном русском алфавите буква К, обозначающая звук «к», получается из этой руны всего лишь добавлением одной наклонной нисходящей палочки.

Символ №2. Абсолютно точно можно ручаться, что в надписи участвуют элементы, обозначенные красным цветом на фото 10.136. Это похоже на букву I. Если участки, обозначенные синим и пурпурным цветами, являются частями надписи, тогда действительно символ №2 похож на цифру 7. При этом такой знак встречается, например, в санскрите и обозначает звук «на»:

Однако, при внимательном изучении прориси видно, что участки, выделенные бирюзовым цветом на фото 10.136, не менее отчѐтливы, чем те, что выделены красным или пурпурным цветом. А значит вполне могут являться частями символа №2. Причѐм, как оба элемента одновременно, так и по отдельности. Но тогда это не семѐрка, а какой-то иной знак. Так, например, если считать, что знак №2 состоит из красной, пурпурных и бирюзовыхчастей, можно предположить, что это символ, соответствующий символу  - «опора» или буква О всѐ в том же славянском руническом алфавите. Подобный знак встречается и в ряде других старых алфавитов.

- «опора» или буква О всѐ в том же славянском руническом алфавите. Подобный знак встречается и в ряде других старых алфавитов.

Символ №3. При изучении прориси «цифр» сразу бросается в глаза, что петелька цифры, которая по предположению, высказанному в экспертизе, являлась девяткой, на самом деле практически не различима и может интерпретироваться иначе, либо вообще не существует. В любом случае достаточно достоверно опознаѐтся лишь часть знака, представляющая собой вертикальную черту и отходящие от неѐ влево два небольших прямолинейных наклонѐнных книзу ответвления от верхней точки знака и чуть ниже. Возможно также, что утолщение на вертикальной черте слева в нижней еѐ части также является обязательной частью знака.

Применительно к славянской рунице это может быть тот же самый знак, что и символ №2, но отобразившийся на металле, имевшем несколько иную поверхность, чем та, на которую лѐг знак №2. Неровности металла или нетвѐрдая рука могли служить причиной некоторых различий в начертании символов.

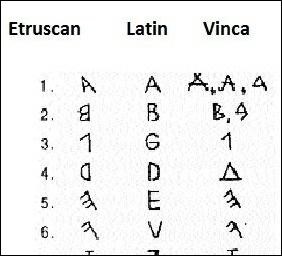

Строго говоря, символы, подобные символам №№ 2 и 3, встречаются в разных алфавитах. Вот для примера подобные знаки в алфавитах культуры Винча и этрусском:

Рис. 48. Фрагмент алфавитов этрусского, латинского и культуры винча.

Знаки в позициях 5 и 6 очевидно вполне могут подходить на место символов 2 и 3 в надписи на чаше фонтана. И конечно это не единственная возможная интерпретация символов №№2 и 3. В любом случае очень похоже, что эти символы являются буквами какого-то алфавита, а не привычными нам арабскими цифрами.

Символ №4. Он конечно похож на нашу цифру «6». Но также, и даже более, похож на символ, обозначающий твѐрдый знак в русском алфавите, т.к. от верхней точки знака влево отходит маленький хвостик. Является ли он частью символа или это результат случайного небрежного движения на каком-то этапе создания надписи, пока не ясно.

Подводя итог рассмотрению первой части надписи на чаше кыштымского фонтана, можно констатировать, что пока не совсем понятно, что обозначала эта надпись. Не ясно даже окончательно, символами какого алфавита она сделана. Пожалуй, точно можно сказать, что это не кириллические символы, какими мы их знаем. И совсем не факт, что эта запись обозначает число. Также точно можно сказать, что это НЕ написанное арабскими цифрами число 1796. В связи с этим надо отдать должное специалистам, проводившим историко-культурную экспертизу фонтана и отметившим, что эта часть надписи может быть прочитана иначе, чем «1796». Хотя окончательно признать, что эта надпись не является данным числом, эксперты не решились.

Есть в районе исследуемой нами надписи и ещѐ один объект, распознать который людям, проводившим историко-культурную экспертизу фонтана, не удалось. После обработки изображения прориси надписи на чаше фонтана выявилось изображение, имеющее общий контур в виде прямоугольника (фото 10.138). Некоторое искажение формы, вероятно, определяется криволинейностью поверхности. Тем не менее, отчѐтливая группировка графических элементов прориси позволяет объединить их в единую замкнутую линию. Характерная особенность этого изображения – оно нанесено ДО появления рассмотренных выше надписей (предположительное «1796 НУДЫМОУ»), т.к. контур перекрывается ими. Правильные прямые линии контура наводят на мысль, что мы имеем дело со штампом, который наносился на металл в процессе отливки чаши.

Фото 49. Изображение с прямоугольным контуром под надписью.

Фото 50. Прорись прямоугольного штампа.

Изображение этого штампа крайне неразборчиво из-за малой высоты рельефа. Достаточно чѐтко опознаются лишь его контур круговые (или кольцевые) элементы на левой стороне штампа. Остальные элементы изображения искажены неровностями металла. Глубина данного штампа слишком мала, чтобы отчѐтливо выделить все его элементы.

А теперь обратимся к статье кыштымского краеведа Дайбова Сергея Викторовича «Загадки чугунного фонтана». В статье, ссылаясь на имеющуюся официальную информацию, он пишет: «полный вес фонтана составляет 22-25 тонн… фонтан изготовлен мастерами Каслинского завода». Однако, Дайбов С.В. произвѐл расчѐты, которые ставят под сомнение общепринятую версию истории появления фонтана. Он решил убедиться в том, что такое изделие можно было создать в 18 или 19 веках. Читаем в статье Дайбова С.В.: «…исходными данными примем наибольший литейный объѐм частей фонтана – это нижняя чаша. Еѐ вес минимально составляет 50 – 60% от общего веса, или 10 – 12 тонн чугуна. Геометрические данные чаши соблюдены, качество литья хорошее. Только на дне имеется небольшой прилив, полученный из-за некачественной неплотной формовки днища. … В момент заливки отформованная чаша находилась в перевѐрнутом состоянии – днищем вверх. Необходимо заливать чугун в форму одновременно по всей окружности для равномерного распределения расплавленного металла. Для этого требуются дополнительные литейные приспособления и большое количество людей. Ещѐ одно непременное и главное условие заливки – весь объѐм требуемого металла (10 – 12т) должен быть вылит в форму одновременно (в одну плавку), чтобы исключить разнотемпературные трещины в металле и другие технологические нарушения (усадки, пузыри и т.д.). Далее, чтобы подтвердить одновременность заливки, обратимся к следующим источникам: «Род дворян Демидовых», Ярославль, 1881 год, автор Головщиков К.Д., «История черной металлургии в СССР», Москва, 1954 год, том 1, автор Струмилин С.Г. Авторы приводят данные по выплавке чугуна в год по Каслинскому заводу в период с 1753 по 1805 годы. И тут мы видим, что отчетность по выплавке чугуна разбивается на 3 части:

1. всего получено чугуна (суммарная величина);

2. произведено штыкового чугуна ( качественный чугун);

3. разные литейные заводские тяжеловесные запасы в песок (зашлакованный чугун, требующий дополнительной переплавки).

Указывалась еще выборка чугуна из шлака( так называемые «жуки»). Нас с вами для отливки фонтана интересует только качественный чугун.

Для продолжения расчетов примем годовое производство Каслинского завода, как показательное, в 1800 году – 135610 пудов чугуна (2169760 кг.) Из них 92204 пуда – годный штыковой чугун. Остальное слито в песок. Считаем КПД существующей доменной печи на заводе (она была одна) – получаем 67%. Доменная печь – агрегат непрерывного действия. Ее останавливают один раз в год для ремонта футеровки. Примем годовое время работы 330 дней. Тогда получаем суточную выплавку всего чугуна в 6,575 тонны, а годного чугуна в 4,470 тонны. Это при том, что мы не знаем, сколько раз в сутки сливалась доменная печь. Мы, так же не знаем сколько годного чугуна перековано на молотах в кричное железо. Как видно из расчетов, суточной выплавки качественного чугуна почти в 2,5 раза меньше чем необходимо для одномоментной заливки большой чаши Кыштымского фонтана.

С 1859 года до 1875 год завод увеличил выпуск годного чугуна практически в два раза, за счет изменения технологии дутья и использования угля, но даже этого объѐма, при проведении расчетов, не хватает для отливки фонтана».

Таким образом, как получается из расчѐтов, основанных на имеющейся информации по производительности литейного производства на Каслинском заводе, фонтан не мог быть отлит не то, что в 18 веке, а даже в третьей четверти 19 века. Вот такая интересная картина вырисовывается…

Далее Дайбов С.В. пишет: «Напомним, что по отчетным рапортам Каслинский завод только в 1853 году начал выпускать художественное литьѐ, а именно коней. Таким образом, из вышесказанного понятно, что такое высокохудожественное изделие, как Кыштымский чугунный фонтан, производиться ни в Каслях, ни в Кыштыме, ни в Златоусте не могло».

Таким образом, если проставленная на самом фонтане дата отсылает нас к 18 веку (а именно этим периодом нам предлагают удовлетвориться за неимением точной даты), то совершенно не понятно, кто мог в то время создать такое уникальное изделие! Впрочем, подобная ситуация существовала вплоть до конца 19в.

Вывод: кыштымский фонтан с грифонами не мог быть создан на окружающих уральских заводах ранее конца (последняя четверть) 19в.

Теперь о художественной составляющей фонтана. Кыштымский фонтан являет собой прекрасное сочетание художественной и утилитарной функций. Раздача воды из фонтана – явление нередкое. Но в данном случае это реализовано с удивительной красотой и гармонией. В отличие от большинства собратьев, он оснащѐн двумя трубами, подающими воду по бокам фонтана через «гусаки» украшенные чугунными изображениями…

Любой человек, впервые взглянувший на эту деталь фонтана, задаѐтся вопросом: а что за существо здесь изображено? И вот тут большинство людей ошибается. Судя по тому, что пишут люди в интернете, это лебеди. Иногда даже встречается некое народное название фонтана – «Чугунный лебедь». Однако, на лебедя это существо не очень похоже. Один хищно изогнутый клюв чего стоит. Зато подробное знакомство с иконографией древних существ (неважно реальных или выдуманных) позволяет определить вид животного, шея, голова и начала крыльев которого изображены по бокам фонтана.

Фото 51. Устройство для забора воды у фонтана.

На протяжении всей истории человечества с самой древности до 18 – 19вв. этому животному было посвящено просто несметное количество изображений, мифов, легенд, преданий, разнообразных литературных источников. Правда, в 18в. иконография и письменные источники, посвящѐнные этому созданию, как-то сходят на нет. Ну, такова история. Мы говорим о грифоне.

Фото 52. Голова грифона, украшающая фонтан в г. Кыштыме (до покраски в голубой цвет).

Фото 53. Грифоны в культурах прошлого.

Фото 54. Грифоны в культурах прошлого.

После изучения изображений этого существа, созданных разными народами в разное время, возникает понимание, что на фонтане в г. Кыштыме изображены головы грифонов.

Это существо описывается совершенно определѐнным набором фенотипических признаков:

- шея чаще всего довольно большой длины;

- голова птичья или очень похожая на птичью;

- сильно изогнутый, как у хищных птиц, клюв;

- наличие в задней части головы ушей или перьев, похожих на уши;

- наличие ниже клюва перьев, которые могут выглядеть, как бородка;

- крылья, как у птиц;

- тело хищного зверя, чаще всего львиное.

Все перечисленные признаки кроме двух последних присутствуют на частях Кыштымского фонтана. По понятным причинам нет львиного тела, т.к. для декорации слива использована лишь шея и голова зверя. Однако, декоративные витые украшения в нижней части шеи, судя по всему, изображают перья в основании крыльев грифона. А значит крылья всѐ-таки имели место.

Можно, наверное, иногда спутать дракона и грифона. Но, тем не менее, дракон это всегда змей, рептилия. И в большинстве случаев изображался с чешуѐй. Чего, как мы понимаем, на изображении с Кыштымского фонтана нет. Наоборот, там налицо все признаки птичьей головы, шеи и перьев в нижней еѐ части.

Иногда можно встретить старые изображения, в которых драконы и грифоны приводятся вместе, но по смыслу изображения противостоят друг другу.

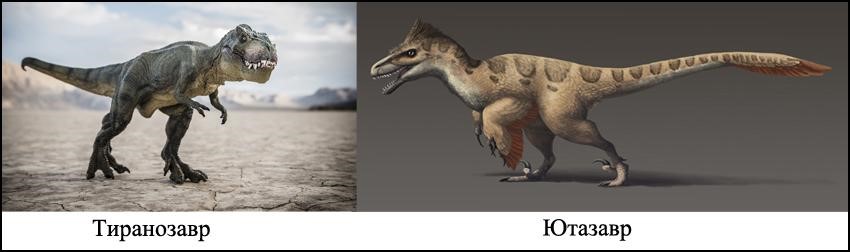

Фото 55. Грифон и дракон на рельефах Дмитриевского собора во Владимире.

На фото выше видно, что грифон находится как бы в верхнем мире. Он расположен в одном уровне с изображениями святых. Дракон же расположен ниже. Возможно таким расположением фигур подчѐркивается его подчинѐнное или противостоящее положение миру высокодуховных персонажей. Хорошо видно, что грифон имеет звериное тело, а тело дракона покрыто чешуѐй и имеет гибкий змеиный хвост. Кроме того, на этом изображении можно видеть часто встречающуюся особенность драконов – их двуногость. В отличие от грифонов, драконы часто изображались с двумя лапами. Типичная, кстати, конструкция тела для рептилий прошлого.

Фото 56. Реконструкции динозавров. Ящеры вполне могли быть прообразами драконов.

Что же касается Кыштымского фонтана, то там безусловно изображѐн грифон – хранитель сокровищ, олицетворение силы, ума, символ бдительности, а также борьбы и сосуществования духовного и физического начал. Прекрасные образы несѐт фонтан в г. Кыштыме.

Правда, грифон – совсем не типичный образ для декора сооружений, возводимых в 18 веке. Попытка найти в интернете другие фонтаны в нашей стране, украшенные грифонами, практически ни к чему не привела. Нашѐлся один единственный фонтан в городе Сухуми, построенный в 1947 году. Среди фонтанов, построенных в 18 веке, я не нашѐл ни одного с грифонами, посетив более 50 различных сайтов, посвящѐнных фонтанам. Можно констатировать, что фонтан в Кыштыме совершенно уникален. И не только для России. Вероятно это один из немногих фонтанов в мире, в украшении которых использовался образ этого существа.

Но вот вопрос: а почему именно грифон? Кто и для какой цели использовал столь нетипичный сюжет для украшения фонтана? Что должен был олицетворять грифон именно для тех, кто, вероятно, населял эти территории в прошлом? Мы же понимаем теперь, что если фонтан не мог быть сделан после приходя Демидовых на Урал, значит он был создан ДО их прихода. Очевидно также, что это и не произведение кочевых башкир, юрты которых стояли тут иногда.

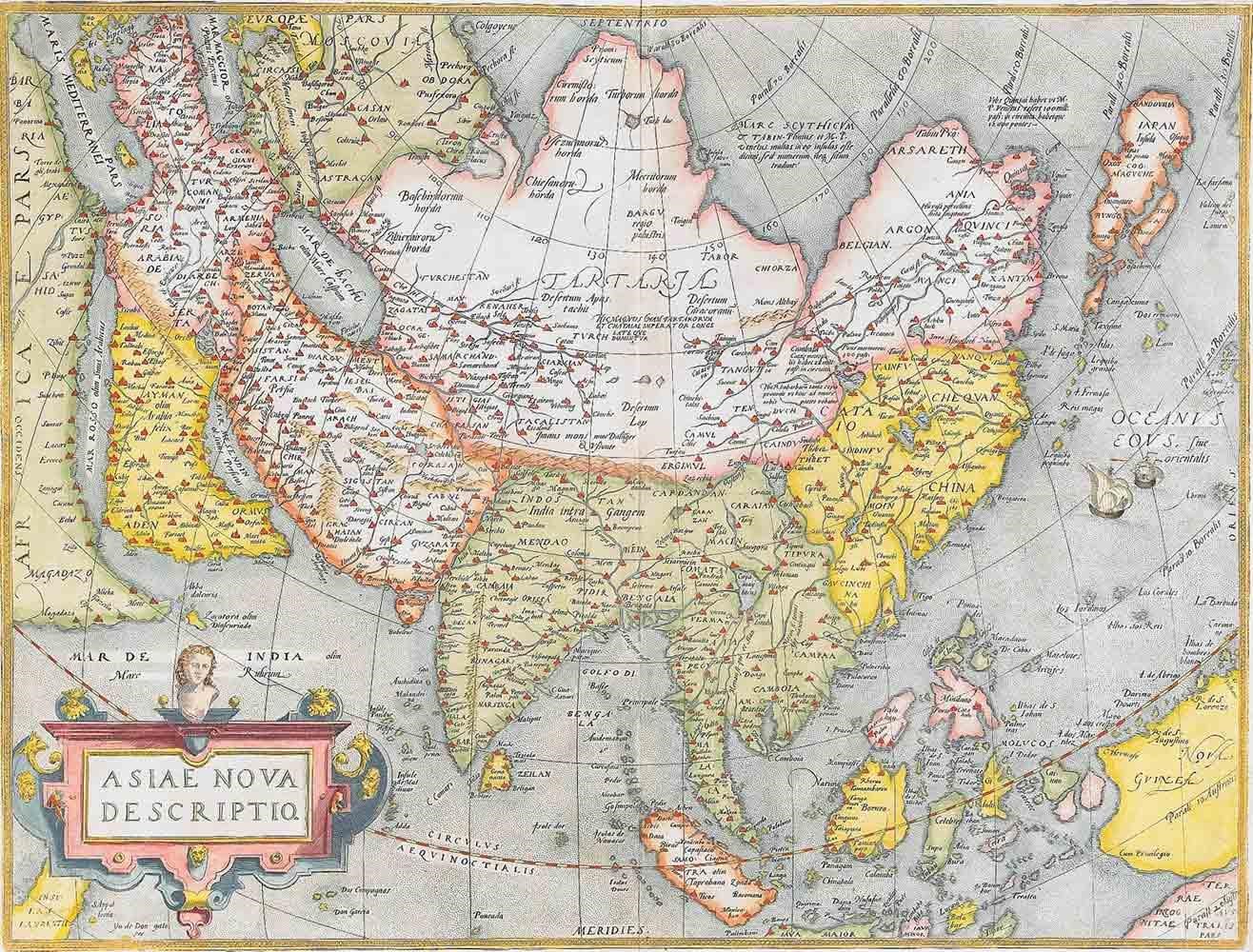

И тут на помощь приходят некоторые источники, рассматривать которые серьѐзно в полном объѐме (!) не принято в кругах историков. Я говорю о массе картографических и справочных источников 15 – 19вв., помещающих на земли Урала и Сибири государство или территорию с названием Тартария. Для примера ниже показана одна из карт атласа, изданного в 1560г. фламандским картографом Абрахамом Ортелием:

Фото 57. Карта «Описание новой Азии» атласа А. Ортелия, 1560г.

Мы не знаем сегодня была ли Тартария единым государством или неким объединением относительно самостоятельных государств. Быть может к тому времени, когда начали издавать картографический и другой справочный материал с упоминанием Тартарии, сама Тартария уже отживала свой век и распадалась на отдельные территории. Но факт остаѐтся фактом, в позднем средневековье Урал входил в некое образование, обозначенное в источниках того времени, как Тартария. Как и следовало ожидать, Тартария, будучи, видимо, государством, имела свою символику – герб и флаг. И, судя по всему, имелись свои геральдические символы у правителя Тартарии. В справочниках того времени этот правитель назван императором.

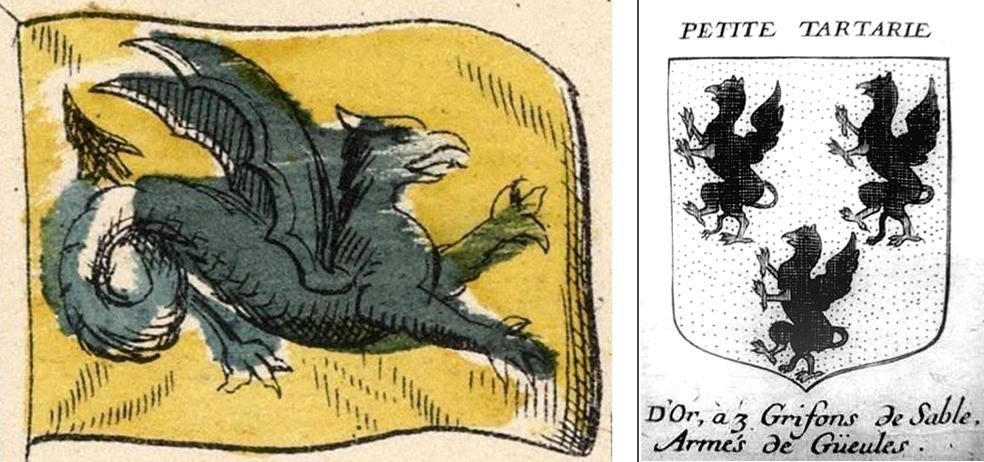

Фото 58. Флаг императора Тартарии и герб Малой Тартарии (территории южной Руси и Крыма). Герб Малой Тартарии – три чѐрных грифона на золотом поле.

Фото 10.141. Флаги императора Тартарии (чѐрный грифон (или дракон) на золотом поле) и собственно государства Тартарии (чѐрная сова на золотом поле).

В 1705 г. в Амстердаме голландский картограф Карл Аллард издаѐт «Книгу о флагах» с описаниями флагов разных стран (переиздана в Москве в 1709г.). Среди прочих упоминается «флаг Цесаря Тартарии». На флаге в золотом поле изображѐн… грифон (или дракон). Если ознакомиться с другими источниками, издававшимися в 16 – 19вв., в том числе с Британской энциклопедией 1771г. издания, можно убедиться, что Тартария, как государство (!), воспринималась в Западной Европе совершенно серьѐзно. А тот факт, что у нас практически нет русского картографического материала об этих территориях, свидетельствует лишь о том, что эти материалы на каком-то этапе были изъяты из обращения.

Итак, мы можем рассматривать Урал, как территорию, которая до освоения еѐ русскими переселенцами и формального присоединения к Московскому царству, состоявшегося в конце 16в., а реально лишь в 18в., входила в некое образование, известное, по крайней мере в Европе, как Тартария. Самоназвания этой страны мы не знаем, поэтому будем пользоваться европейским наименованием. Одним из общепринятых геральдических символов Тартарии был грифон. Логично предположить, что грифоны с Кыштымского фонтана обязаны своим происхождением истории страны, мастера которой и создавали этот фонтан. Использование национальных символов – вполне естественная тема для художественного оформления подобного изделия. Скромно, без пафоса и помпезности, характерных, например, для фонтанов Петергофа, но с глубоким и сильным чувством Родины. И в этом случае трудно переоценить значение этого фонтана для нашей истории. Получается, что фонтан представляет собой одно из немногих реальных доказательств скрытого сегодня, но реального и великого прошлого Урала.

Нетрадиционный пока (!) взгляд на жизнь Урала и Сибири высказывался довольно давно. Например, ещѐ в 13в. великий путешественник Марко Поло, работая в империи Хубилая губернатором одной из провинций, собирал сведения обо всех землях, окружающих территории империи. И в главе CCXVII (217) своей книги «О разнообразии мира», изданной на рубеже 13 и 14вв., описывая земли, находящиеся на территории Урала и западной Сибири, он прямым текстом пишет: «У жителей нет царя. Живут они… никому не подвластны. Люди эти, скажу вам, рослые и статные; они белы, без всякого румянца. Великая Россия, скажу вам, граничит с одной стороны с этой областью».

Фактически он описывает представителей европеоидной расы, населяющих Урал и западную Сибирь. Он даже отмечает отсутствие в их обществе отношений, характерных для феодального общества в средние века. Возможно жители этих земель жили как республика, федерация или конфедерация. Это сильно отличается от общепринятой точки зрения на историю Урала и Сибири в то время, но это не означает, что информация Поло не была верна. Она собиралась людьми, непосредственно участвовавшими в рейдах на эту территорию. В то время, как современные исторические исследования игнорируют массово встречающиеся следы древних высокоразвитых культур на Урале и в Сибири, в работах многих путешественников упоминаются следы этих культур.

Итак, попробуем подвести итоги знакомства с достопримечательностями города Кыштыма. По сумме фактов мы можем предположить, что рассмотренные нами объекты:

- канал под цехом завода Кыштымского машиностроительного объединения;

- территория вокруг завода;

- кварцевые блоки, поднятые со дна канала, расположенного к северу от завода;

- гранитные и кварцевый блоки, поднятые со дна южного канала;

- фундамент Свято-Троицкой церкви;

- фонтан на Призаводской площади Кыштыма –

- всѐ это объекты, оставшиеся от предыдущей высокоразвитой культуры, имевшей в этом районе свои населѐнные пункты (таковым был город на западном берегу оз. Иртяш) и предприятия, совершавшей преобразовательную деятельность на берегах окрестных озѐр и рек. Все обозначенные объекты находятся в приземном слое или под землѐй. Это объясняет их сохранность в состоянии, допускающем их использование даже в наши дни. Было бы замечательно, если бы представители официальной науки всерьѐз рассматривали возможность существования в прошлом на Урале и в Сибири культур, не уступающих нам по уровню развития. Такой взгляд позволил бы правильно объяснить тот огромный массив фактов, от изучения которых наотрез отказываются представители дисциплин истории и археологии, по новому и более объективно отнестись к окружающей нас действительности. А также увидеть новые объекты, изучение которых на базе точных наук (!) позволило бы открыть для нас страницы нашей настоящей истории. В свою очередь, у исторической дисциплины был бы шанс вместо набора забронзовевших постулатов стать настоящей живой, развивающейся наукой. Кроме того, знание правды о прошлом делает людей сильнее и позволяет принимать более взвешенные, мотивированные, правильные решения в самых разных областях и ситуациях, вплоть до геополитики, да и просто увереннее смотреть в будущее.

Озѐрск, 2024г.